Бизнес-образование – дитя цивилизованного рынка. Чтобы эффективно конкурировать и развиваться, школам необходимо заниматься стратегическим планированием. А итогом этой работы должен стать простой и внятный документ, который поможет учебному заведению позиционировать себя на рынке и завоевать доверие слушателей и компаний.

Программы МВА рассчитаны 1-2 года, после чего выпускники в течение 5-6 лет успешно используют полученные знания. Чтобы не отстать от динамично развивающегося бизнеса, школам необходимо прогнозировать ситуацию на 6-8 лет вперед.

По мнению Владимира Скитяева, консультанта консалтинговой компании ПАКК, стратегия развития компании должна описывать:

Область бизнеса — осмысленная и обоснованная фокусировка усилий компании на ограниченном наборе рынков, продуктов, технологий и/или потребностей клиентов.

Конкурентные преимущества — предложение потребителям ценности, которую не могут обеспечить другие компании. Товар или услуга должны существенно превосходить конкурентов по тем параметрам, которые потребитель считает важными.

Как научить новичка приглашать в сетевой маркетинг? МЛМ бизнес: продажи

Ключевые факторы успеха — особенности организации деятельности, за счет которых компания обеспечит уникальное предложение для клиентов и которые не позволят конкурентам быстро его скопировать.

Стратегия может содержать Описание целевой бизнес-модели в будущем: продукты или услуги, целевые рынки, ключевые бизнес-процессы, важнейшие компетенции, система управления, особенности корпоративной культуры, которые, сочетаясь друг с другом, будут усиливать конкурентные преимущества.

Продуманная Последовательность организационных изменений также является одним из важных элементов Стратегии. Их нужно спланировать так, чтобы каждый предыдущий шаг облегчал и потенцировал последующие.

Этот документ связывает и гармонизирует различные стороны деятельности предприятия. Ведь на пути к успеху нельзя себе позволить различные трактовки целей и задач, мотивации, бюджетной политики, бренда, миссии, подходов к повышению профессионализма персонала и т. д.

Разработка этого документа также важна для бизнес-школ, особенностью которых является сложность услуги и отсроченный результат. Его ценность необходимо планировать на 2-3 года вперед.

По оценкам Владимира Скитяева, формализованная стратегия, которая действительно является рабочим документом, есть лишь у 10-20% отечественных компаний. В остальных случаях она либо «в голове» у директора, и он сам принимает большинство решений в организации. Либо это красивые декларации о намерениях, на которые в текущей деятельности никто внимания не обращает.

- Почему сегодня корректировка стратегии

Актуальна для бизнес-школ? «Потребитель бизнес-образования изменился. Мы помним первое поколение менеджеров социалистических предприятий (конец 80-х гг.), за которых платили их компании и которые не понимали, как работать на рынке, — говорит Сергей Мясоедов, ректор ИБДА АНХ. — Мы помним волну менеджеров в малиновых пиджаках (начало 90-х).

- Диплом для них был еще одной золотой цепочкой на шею. С ними было невозможно работать. Мы помним, как проснулся интерес к реальным знаниям (середина 90-х гг.) — вначале к краткосрочным программам и тренингам, своего рода управленческому фаст-фуду. С конца 90-х начал формироваться осознанный спрос на серьезные долгосрочные программы — МВА, ЕМВА.

- Важнейшая тенденция сегодняшнего дня: в управление идет новая генерация молодых людей, получивших серьезное базовое образование в пореформенной России. Они мыслят и чувствуют по-рыночному, открыты для дискуссий, нацелены на карьерный и профессиональный рост. С ними работать сложнее, но намного интереснее».

Осознанные преимущества

Интересный побочный эффект от Ресурса Жизни!

На нынешнем этапе даже самые значимые и крупные школы, действующие на рынке с самого начала развития нового капитализма в России, только начинают осознавать свое место в иерархии бизнес-образования. Конкурентные преимущества и ключевые компетенции определяют наиболее дорогие и «взрослые» из них, прошедшие этап становления: «Мы работаем на новых людей, на их карьеру. Стратегический менеджмент в условиях роста — наша ключевая компетенция» (ИБДА), «Мы работаем на успешных бизнесменов, ориентированных на карьерный рост. Главное наше конкурентное преимущество — курсы по выбору» (ВШМБ).

К факторам успеха, способным обеспечить уникальное предложение, школы-лидеры относят диверсификацию программ и ценовую сегментацию. Жесткую в этом отношении политику могут позволить себе те, кто работает в верхнем ценовом диапазоне. Эти учебные заведения не желают «демократизировать» цены, не заинтересованы в расширении аудитории и работают только на элиту бизнеса. Их задача в большей мере «цивилизаторская» — дать слушателям знания и навыки мирового уровня.

Школы, клиенты которых преимущественно из среднего бизнеса, напротив, динамично развиваются за счет большого набора слушателей. Они стремятся сделать обучение доступным и для топ-менеджеров, и для руководителей среднего звена. Так, например, ВШМБ реализует главное конкурентное преимущество — курсы по выбору, принимая в сумме не менее 300 слушателей ежегодно.

- Почему аккредитация

Так важна для школ? «Чтобы рынок был нормальным, нужны серьезные рейтинги и аккредитация, — утверждает Леонид Евенко, ректор ВШМБ АНХ. — Бизнес-образование — успешный пример развития по рыночному пути в сегменте образовательных услуг. У нас работают приличные люди, они нормально зарабатывают. Мы не берем ни одной копейки бюджетных средств, это для нас очень важно.

В России, по оценкам экспертов, на бизнес-образование тратится не более $2 в год на душу населения, а в развитых странах эта величина составляет $200 и больше. Согласно прогнозу, в 2010-2012 в нашей стране ожидается колоссальный взлет расходов на бизнес-образование. Рынок большой, наша задача — удовлетворение платежеспособного спроса».

Сегментация слушателя В то же время, Целевая бизнес-модель, реализация которой позволит обеспечить конкурентные преимущества, а также Необходимые организационные изменения для достижения поставленных целей продуманы практически у всех, хотя и не всегда проработаны должным образом.

Никто из руководителей не рискует предвидеть, что именно произойдет в российской экономике через 3-5 лет, какие запросы менеджерам предъявит бизнес и какие проблемы предстоит решать выпускникам программ. Между тем, школы уже определились со своей целевой группой. Вот некоторые примеры:

— топ-менеджеры средних и крупных компаний (ГУ-ВШЭ);

— первые лица малых и средних предприятий (оборот $10 млн. — $100 млн.), вторые-третьи — крупных, руководители департаментов крупнейших компаний (ИБДА);

— директора предприятий среднего (оборот от $20 млн.) и крупного бизнеса, коммерческие, финансовые директора, главные бухгалтеры и начальники отделов (ВШМБ);

— руководители и менеджеры компаний среднего и малого бизнеса (МИРБИС, «Синергия»).

Таким образом, сегментация школ по цене и уровню слушателей уже состоялась. Более того, в рамках каждого из сегментов происходит разделение контингента между программами различной стоимости и направленности. По утверждению руководителей учебных заведений, сегодня они «набирают столько, сколько нужно»: платежеспособный спрос до конца не удовлетворен, в бизнес-обучении нуждаются тысячи.

- • По какому пути может пойти

Укрупнение бизнес-школ? «Бизнес-школе трудно выживать в одиночку, — считает Михаил Иоффе, ректор «Синергии». — Полезно договориться с корпорацией, а лучше — с несколькими или с любым вузом.

- В случае объединения с компанией придется ориентироваться на ее интересы, но нам важно также иметь и свободные открытые программы: бизнес-школы должны быть независимыми и уходить от отраслевой науки. Корпоративные клиенты пока не готовы к такой постановке вопроса, с ними надо вести переговоры. Полагаю, что уже в ближайшее время Плехановская академия станет одной из первых крупных российских бизнес-школ. Она должна иметь серьезного партнера: нужно найти инвестора, тогда объединение состоится и будет приносить дивиденды всем участникам».

Приоритеты По мнению руководителей брендовых учебных заведений, действия, необходимые для развития и решения текущих проблем, очевидны практически всем школам вне зависимости от контингента и контента программ. Это:

· адаптация программ к требованиям рынка (чтобы выпускники имели достаточный «запас прочности»); тесное взаимодействие с работодателями и рекрутерами, четкая обратная связь с бизнесом;

· привлечение профессионалов из консалтинга, подготовка преподавателей к ведению занятий на английском языке;

· проведение научных прикладных исследовательских работ;

· разработка совместных с зарубежными вузами программ с единым дипломом;

· получение российской аккредитации всеми школами страны и международной — вузами-лидерами;

Актуальность вышесказанного ясно осознают все без исключения школы. Те, что придерживаются «демократической» ценовой политики, считают важными еще два направления:

· укрупнение: объединение с другими вузами или/и корпорациями на основе взаимного интереса и соблюдения автономности;

· воспитание социально-ответственных предпринимателей.

- Зачем бизнес-школам воспитывать

Социально-ответственных менеджеров? «Бизнес-школы должны резко увеличивать участие в реализации социальных проектов, — убежден Станислав Савин, ректор МИРБИС. — Уверен, качество подготовки менеджеров определяется не только уровнем знаний, но и формированием потребности помогать окружающим. Специалист, имеющий перспективную работу и достойную заработную плату, самостоятельно решает свои проблемы и помогает тем, кто рядом с ним. В нас поверят и увидят нашу полезность, если выпускники станут инициаторами благотворительных программ: например, будут курировать ветеранов, флот, госпитали, осуществляя адресную помощь и спонсорство».

Обучение людей как бизнес

Крупные компании зашли на рынок онлайн-образования не так давно. Все началось в 2015, когда Coursera запустила специализации — цепочки взаимосвязанных курсов, конечной точкой которых был дипломный проект, разработанный университетом совместно с каким-либо крупным бизнесом.

Первые специализации по анализу данных, мобильной разработке и бизнесу поддержали Google, Instagram, Shazam и другие крупные бренды. Сейчас на Coursera представлено множество курсов и специализаций с корпоративными партнерами.

Зачем компаниям это нужно? Таким способом они решают вопросы обучения сотрудников, пиара, продвижения бренда в целом и его HR-составляющей одним махом.

Как тренер по Excel построил облачный бизнес по обучению тысяч человек

Основатель онлайн-школы «Академия Excel» Дмитрий Якушев рассказал, как построить бизнес в интернете и через какие сервисы обучать одновременно 1000 человек.

Однажды один мой приятель спросил:

Дим, ты понимаешь, что ты — бизнесмен, и то, чем ты занимаешься — бизнес?

Шел 2015 год. Я создал свой первый учебный курс по Microsoft Excel и провел пару корпоративных тренингов для МГТС. Получил 42 тысячи рублей. Но тогда я и не думал, что из хобби можно вырастить бизнес.

Все началось с работы аналитиком в НПО Гидромаш: я выгружал данные из BI-систем, по ним составлял сводные отчеты для руководства. Плотно работал в Excel. Потому нередко проводил мастер-классы для коллег: учил пользоваться функцией ВПР и составлять сводные таблицы.

За консультации я не брал ни копейки. Мне нравилось делиться знаниями с людьми

По началу это были мини-встречи, где каждый мог задать любой вопрос. Затем стало ясно: в Excel есть функции, которыми должны владеть все без исключения. Так и я создал первый учебный курс. От коллег про меня узнали другие компании и стали звать на корпоративные тренинги — хобби превратилось в подработку. После этого приятель и задал вопрос про бизнес.

На его осмысление понадобилось два года. В 2016 я уволился и решил запустить онлайн-тренинги по Excel.

Как бороться с низкой конверсией

У меня было несколько заявок на очные тренинги, хотя из каналов продвижения работал только «сарафан». Я понимал, что нужно развиваться, искать новых заказчиков. Пришла идея сразу перебраться в онлайн: проводить вебинар на 100 человек, брать с каждого по 300 рублей и зарабатывать 30 тысяч за два часа. «Легкие деньги», — подумал я и стал двигаться в этом направлении.

Запустил контекстную рекламу. Перевел свой курс в онлайн-формат. Первый урок сделал бесплатным, остальные — по 2,5 тысячи рублей. Оставалось выбрать площадку для вебинара. Вот с какими сервисами я работал:

- Mirapolis Virtual Room — стабильная вебинарная комната по среднерыночной цене. Есть напоминания на email о предстоящем вебинаре. Однако нельзя менять размер блоков и растянуть на весь экран демонстрацию рабочего стола.

- Webinar — красиво, удобно, но дорого.

- eTutorium Webinar — соблазнительная цена, удобный интерфейс, который можно настроить. Есть также баннеры и брендирование.

- ClickMeeting — главным преимуществом считаю чат во время демонстрации рабочего стола. Больше ни у кого такого не видел.

Заработать на вебинарах не удалось. Конверсия в оплату составила 0,5-1%: регистрировалось 500 человек, к эфиру подключалось 150-250, из них следующие вебинары оплачивали максимум трое.

С Webinar.ru установил личный рекорд по количеству участников: 2 500 человек на протяжении 68 минут постоянно были онлайн. Однако на конверсию это не повлияло.

В итоге я едва окупал аренду сервиса, но продолжал заниматься «благотворительностью» и работать в минус. По отзывам понимал, что слишком много пользы даю на бесплатных вебинарах: люди получают базовый инструментарий, и оплачивать дополнительные уроки для них нет смысла.

Спустя месяц я вообще думал свернуть «бизнес» и вернуться на работу. Но, когда опускаешь руки и таят все надежды, приходят заказы оттуда, откуда ты уже не надеешься получить.

После очередного «провального» вебинара мне позвонила одна из участниц и предложила провести целую серию корпоративных тренингов для ее компании. Так я сделал два вывода.

Во-первых, несмотря на низкую конверсию, не нужно быть как все: лить воду на бесплатном вебинаре и говорить по теме на платных.

Во-вторых, никто не готов платить даже 300 рублей за два часа полезной информации незнакомцу. Грейте своих клиентов: отправляйте полезные материалы по email, бесплатно консультируйте по сложным вопросам, добавьте клиентов в друзья в соцсетях.

От вебинаров к продаже видеокурсов

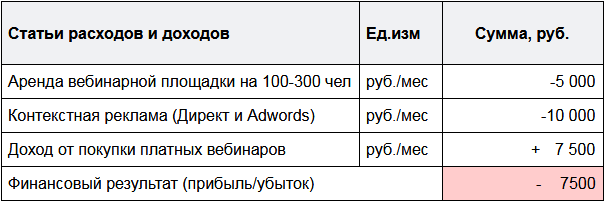

Несмотря на большой корпоративный заказ, с вебинарами было две проблемы. Ты не можешь проводить их каждый день — просто не соберешь аудиторию. И, чтобы окупить затраты, нужно повышать стоимость урока или расширять охват учеников. Вот средние цифры, по которым я жил:

‘* — если увеличивались расходы на вебинарную площадку (менял компанию),

то уменьшал траты на рекламу и наоборот

Это был достаточно дорогой формат для начинающего тренера без репутации.

Как всегда, когда не хватает денег, рождается креативность.

Я решил один раз записать качественный видеокурс и регулярно продавать к нему доступ.

Однако на старте было много вопросов: как снимать, через какую программу монтировать, где обрабатывать звук? Опыт видеосъемки был нулевой. Потому я обратился за профессиональными услугами.

На записи курса по работе в Excel в офисе компании Courson.

Когда видеокурс был готов, оставалось решить, где его хранить, как контролировать успеваемость учеников и принимать платежи. Было страшно, что контент попросту украдут и выложат в свободный доступ.

Пытаясь найти ответы, я стал посещать профильные конференции по обучению, читать кейсы директоров онлайн-школ и бизнес-тренеров. Отсюда узнал о системах дистанционного обучения (СДО), в которые можно загрузить все курсы и настроить продажи. Причём есть два вида СДО:

- «Стационарные». Нужно устанавливать на сервер, для этого придется прописать техническое задание и проверить совместимость системы с программным обеспечением. Такие системы больше подходят для крупных компаний по типу «Сбербанка».

- Облачные. Работают через интернет. Регистрируешься на портале, загружаешь курсы, настраиваешь продажи, получаешь деньги.

Я протестировал три облачных сервиса.

- Teachbase — страшный внешний вид, нет мобильного приложения, поэтому сотрудники не смогут изучить электронные курсы с телефона или планшета офлайн, нет геймификации.

- Moodle — главное преимущество в том, что система бесплатна. Но управлять ей сложно — бизнес-тренер или учитель, далекий от программирования, не справится.

- iSpring Online LMS— управлять так же просто, как аккаунтом в Яндекс.Почте. Платить нужно только за пользователей, которые учатся на платформе. Есть раздел для продажи курсов.

На конференции iSpring Days и Elforum открыл для себя новый способ заработка — продажи учебных курсов через СДО

Каждую из этих платформ изучал по два месяца. В итоге остановился на iSpring Online. Вот почему:

Детальная статистика

Система собирает детальную статистику и помогает отслеживать, кто действительно учится, а кто нет. Я вижу, кто из клиентов прошел видеокурс, какие ошибки допустил, и оперативно даю обратную связь.

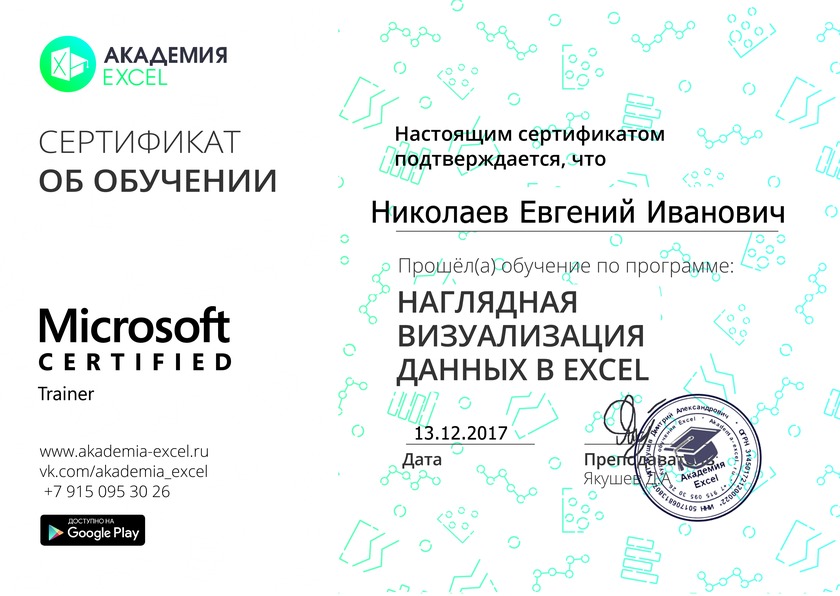

Сертификаты

Ученикам важен диплом, даже если он не имеет никакой юридической силы.

В iSpring ученики автоматически получают сертификаты после курса — скачивают в pdf-формате, распечатывают, вешают на стену.

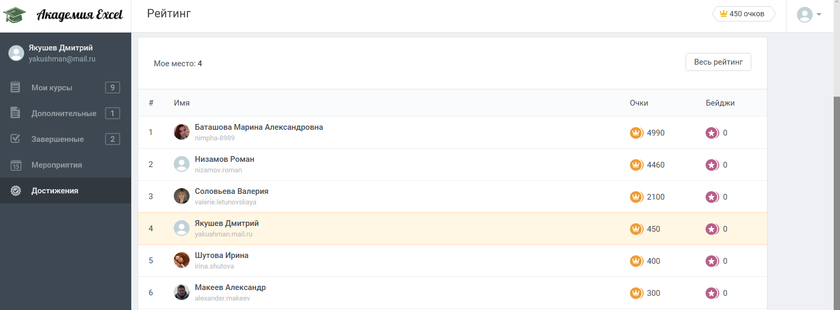

Геймификация

Сотрудники получают очки и бейджи за успешное выполнение заданий. Также СДО автоматически формирует сводную таблицу успеваемости. Каждый пользователь может посмотреть свою позицию в рейтинге и сравнить себя с другими.

Смотришь вот такой отчёт и понимаешь, кто учится, а кто штаны просиживает

Геймификация влияет на мотивацию. Кого-то очки и бейджи побуждают закончить обучение и попасть на вершину турнирной таблицы, кому-то важно в рейтинге «быть не хуже остальных», кто-то аватарку поставил и нарадоваться не может.

Мобильное обучение

Клиенты могут запустить мой видеокурс с любого устройства: ноутбука, планшета и телефона. Есть специальное мобильное приложение, через которое материал можно открыть даже без подключения к интернету, например, в самолете или поезде.

Вебинары

В iSpring есть встроенная площадка для вебинаров. Здесь я провожу онлайн-интенсивы — серии онлайн-лекций с разбором домашних заданий и дипломной работой в конце.

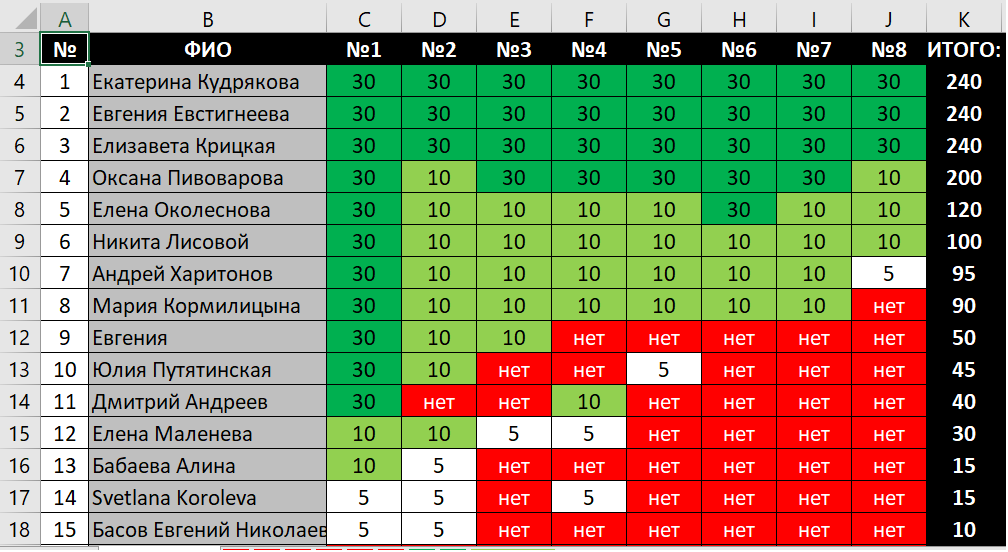

Итоговый рейтинг выполнения домашних заданий по курсу Excel для маркетологов и аналитиков

Разбор домашки помогает держать учеников в тонусе. Дело в том, что видеокурс до конца проходят лишь 10% клиентов. Остальные «теряются» по пути, если вовремя не направить, не разобрать ошибки.

Что ещё попало под автоматизацию

Когда у меня было 5-10 клиентов, я и не задумывался об автоматизации. Сложно пришлось, когда количество учеников выросло до тысячи в год.

Прием платежей, бухгалтерия, воронка продаж — все это стало сложно делать вручную. Какими сервисами я стал пользоваться:

- Тинькофф Оплата — для приема платежей;

- Онлайн-бухгалтерия Тинькофф Банк — для счетов, налогов и других платежей;

- eLama — для автоматизации рекламы;

- Facebook Messenger — для общения с клиентами. Почтой не пользуюсь.

Эти инструменты помогают держать связь с тысячью учениками, экономить на бухгалтере, секретаре и других сотрудниках.

Для управления и редактирования базы клиентов я начал использовать Битрикс24. Нравится тем, что можно фиксировать рабочее время и длительность выполнения задач, формировать ежедневные отчеты и воронку продаж.

Интерфейс системы сложный, как приборная панель самолета, но разобраться можно. Еще один недостаток — нагромождение личных функций. Например, приходится настраивать такие вещи, как документооборот, фотогалерея, проактивная защита. В итоге процесс внедрения затягивается.

Конечно, можно не включать лишние опции. Но на этапе настройки мне, как новичку, сложно было предсказать, что пригодится, а что — нет. К примеру, та же проактивная защита нужна или нет? Раз ее предлагают активировать, значит существует какая-то опасность.

Делюсь опытом на конференции по дистанционному обучению iSpring Days

Если хотите перевести обучение в облако, мой совет: тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте. Сервисов со схожими функциями много. Не торопитесь сразу оплачивать год-два. Поживите неделю-другую, посмотрите, какие функции работают, как отвечают в техподдержке, какие отзывы пишут реальные пользователи.

С СДО — отдельная история. Тщательно изучите несколько систем: практически у всех есть либо бесплатный тариф, либо пробный период 14-30 дней. Заказывать сервис под ключ на старте точно не стоит. Если опыта в программировании нет, то впарить вам ненужную функциональность за бешеные деньги не составит труда.

Источник: startpack.ru