Разработка и реализация рентабельного бизнес-проекта всегда сопряжены с определенными задачами и трудностями, которые необходимо выполнять и разрешать вовремя и согласно конкретно заданному плану. Не секрет, что главной целью любой предпринимательской деятельности является получение прибыли, именно ее размером измеряется социальный и профессиональный статус предпринимателя и значимость проекта. Получить желаемую прибыль можно за счет грамотно выстроенного, эффективного процесса работы.

Для того чтобы финансовые показатели проекта оказались достаточно высокими, помимо оригинальной бизнес-идеи, ресурсов для ее реализации, поддержки партнеров и т.д. необходим четкий, выстроенный в соответствии с целями и задачами план работ.

В данной статье мы рассмотрим пошаговый процесс разработки и реализации бизнес-плана по созданию технического учебного центра.

Необходимо отметить, что данный процесс протекает в следующих условиях:

■наличие продвинутых клиентов-пользо-вателей;

ЧТО ТАКОЕ УСПЕШНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ? — СТАРТАП — МОСКОВСКАЯ ШКОЛА БИЗНЕС-МОДЕЛИРОВАНИЯ

■ограниченные материальные(финансы) и нематериальные (люди) ресурсы.

Разработку бизнес-плана начинают с формулирования основной идеи проекта, а если брать шире — определения миссии компании на рынке. В нашем случае общая концепция проекта может выглядеть так: создание единого корпоративного информационно-образовательного ресурса по ключевым направлениям технического обучения; данный проект предназначен для корпоративных клиентов, ключевых партнеров, пользователей, получающих знания в формате открытых тренингов; конечная цель — наладить эффективное интра- и интернациональное общение и побудить партнеров к сотрудничеству и взаимодействию с компанией и ее филиалами.

Обучение персонала — это процесс, направленный на ликвидацию разрыва между тем, что сотрудник знает, и тем, что ему необходимо знать и уметь для осуществления продуктивной трудовой деятельности.

Эффективная система профессиональной подготовки персонала является залогом его дальнейшей грамотной и квалифицированной работы, что, в свою очередь, гарантирует достижение целей компании. Поскольку высокая квалификация персонала представляет собой один из ключевых факторов конкурентоспособности компании, переоценить важность процесса обучения сотрудников невозможно.

В качестве стратегических приоритетов проекта в первую очередь следует указать финансовый успех, социальную востребованность (за счет формирования позитивного имиджа поставщика образовательных услуг), поиск новых бизнес-партнеров и укрепление связей с уже существующими.

В соответствии с какими критериями мы будем определять эффективность проекта?

Прежде всего это материальная удовлетворенность инвестора (заказчика проекта). Не стоит забывать о материальной удовлетворенности исполнителей работ — участников проектной группы, получающих оплату за свой труд, дополнительное вознаграждение по результатам проекта и, помимо прочего, повышающих свой профессиональный уровень. Кроме того, нужно упомянуть о выгодах для государства, которое получает в лице заказчиков и исполнителей исправных налогоплательщиков, а в лице образовательного центра — помощника в деле повышения технической грамотности специалистов, работающих в том числе и на государственных предприятиях.

Базовые варианты организационных структур компаний

Таким образом, мы можем сформулировать следующие основные цели присутствия учебного центра на рынке:

1)получение ежегодной чистой прибыли в размере 30% от первоначальных затрат;

2)захват доли рынка образовательных услуг (35-40%);

3)систематическое повышение качества предоставляемых услуг.

АНАЛИЗ РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Рынок образовательных услуг в Республике Казахстан в настоящий момент находится в стадии своего становления, на это указывают следующие его характеристики:

■негарантированное качество обучения;

■отсутствие паблисити компаний и предоставляемых услуг;

■неавторизованные курсы, неавторизованные учебные и раздаточные материалы;

■слабое посттренинговое сопровождение, недостаточный контроль в ходе ступенчатого обучения клиента.

Говоря о техническом обучении, мы имеем в виду подготовку специалистов в области программного обеспечения и системного оборудования. Основные направления, которые реализуют крупные учебные центры в Казахстане, это обучение работе с программными продуктами компании Microsoft и передача знаний и навыков, необходимых для установки и настройки оборудования Cisco, поиска неисправностей в сетях малого предприятия. Приобретенные умения и навыки позволят слушателям настраивать коммутаторы, маршрутизаторы, поддерживать соединение сети филиала с Глобальной сетью, обеспечивать безопасность в администрируемой сети.

Все учебные центры придерживаются примерно одной и той же ценовой политики, различия в стоимости услуг центров незначительные. Главным преимуществом центра, который планируется создать в рамках проекта, является полная авторизация курсов, высокая квалификация тренерского состава, положительный имидж.

Проведение SWOT-анализа поможет нам получить более полное представление о конкурентной среде, в которой мы реализуем наш проект. На рис. 1-4 представлены результаты анализа нескольких центров-конкурентов (компании А, Б, В и Г). Отметим, что возможности и угрозы для всех компаний в данном случае одинаковы.

КОНЦЕПЦИЯ ВЫВОДА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА НА РЫНОК

Описание услуги

В настоящий момент сфера информационных технологий представляет собой высокодинамичную, постоянно развивающуюся отрасль. Соответственно, к персоналу, занятому в этой сфере, предъявляются все более высокие требования. Компетентность работников компании — это одно из основных условий ее конкурентоспособности. Таким образом, техническая подготовка персонала является важным стратегическим направлением в работе с кадрами.

Учебный центр Х осуществляет комплексное обучение специалистов в области IT с последующим прохождением сертификационных тестов.

Широкий спектр направлений обучения в сфере информационных технологий и системной интеграции включает более 300 авторизованных курсов. Клиенты могут пройти обучение различного уровня (от начального до специализированного) по следующим направлениям: Cisco, Microsoft, Oracle, Linux, Sun Microsystems.

Учебный центр располагает просторными помещениями, оснащенными современной техникой, большим количеством лабораторного и проекционного оборудования.

Сертифицированные преподаватели центра имеют большой опыт практической работы. Большинство тренеров ранее занимали должности инженеров, разработчиков, администраторов проектов республиканского значения.

Основное преимущество данного учебного центра — статус CLSP (полная авторизация курсов).

Перечислим главные задачи, которые необходимо решить в рамках выхода на рынок:

1)создание позитивного имиджа компании — поставщика образовательных услуг;

2)постоянный контроль работы тренеров;

3)постоянный контроль за качеством раздаточных материалов;

4)поиск новых связей, заказчиков;

5)поиск новых направлений в работе и форм предоставления услуг.

Руководство и сотрудники центра стремятся к тому, чтобы предлагаемое обучение являлось интересным и максимально полезным для слушателей. Это достигается за счет практической направленности тренингов, а также оригинальных технологий и обучающих программ.

Осуществляя процесс обучения, специалисты центра придерживаются следующих принципов:

■поддержание высокого уровня актуальности учебных материалов;

■обращение к жизненному опыту участников;

■наличие обратной связи между тренером и участником;

■ориентация на реальные задачи в реальном контексте.

Тренеры учебного центра используют в своей работе полный арсенал современных методов обучения (тренинги, дискуссии, анализ учебных примеров и конкретных ситуаций, моделирующие / ролевые игры).

Обращение в учебный центр Х сулит клиентам очевидные потребительские выгоды:

■высокое качество предоставляемой услуги;

■своевременное предоставление услуги;

■относительно невысокая цена услуги;

■наличие системы скидок.

Данная образовательная организация сегментирует свою целевую аудиторию на четыре уровня:

1)руководители технических департаментов, ведущие специалисты;

Что дает сотрудничество с учебным центром корпоративным клиентам?

Во-первых, центр может оказать помощь и поддержку сотрудникам компании в постановке эффективной работы (техническая и административная

части); во-вторых — наладить обмен идеями и опытом в области специфических технологий между компанией и ее партнерами посредством внедрения систем интерактивной коммуникации; в-третьих — сформировать систему обучения персонала на основе определения потребностей компании и оценки уровня профессионального и личностного развития сотрудников. Наконец, такое сотрудничество стимулирует стремление менеджеров к самообразованию и профессиональному росту.

Создание единой образовательной системы позволит компании-клиенту выбрать оптимальную стратегию обучения персонала, а также

наиболее эффективные методы ее реализации (с учетом имеющихся ресурсов).

Перечислим основные цели учебного центра Х в рамках продвижения услуги (второе полугодие 2010 г.):

■вывести услугу на обозначенный рынок;

■установить средние, конкурентоспособные цены;

■провести широкую PR-кампанию (в СМИ, посредством адресной рассылки);

■определить основных конкурентов, провести сравнительный анализ обучающих программ;

■сформировать коммерческие предложения для целевой аудитории;

■подготовить высококлассных тренеров.

Для достижения поставленных целей необходимо:

1)разработать план маркетинговой активности;

2)найти оптимальный способ ценообразования;

3)проанализировать конкурентную ситуацию на рынке;

4)обозначить целевые сегменты рынка, рассчитать их емкость;

5)определить наиболее перспективные направления обучения.

Политика учебного центра в сфере ценообразования преследует три основные цели:

2)получение максимальной прибыли;

3)достижение статуса лидера по качеству услуг.

Учитывая перечисленные цели, организация должна придерживаться стратегии «высокое качество — приемлемая цена».

Первоначально учебный центр может устанавливать цены на свои услуги исходя из уровня цен на рынке образовательных услуг технического характера. Базовый принцип ценообразования можно обозначить как «средние издержки + доход» (начисление определенной наценки на себестоимость товара). В дальнейшем схема может трансформироваться под воздействием изменений в ценовой политике конкурентов (например, демпинг цен со стороны конкурентов). Кроме того, следует упомянуть о возможности предоставления скидок (3-10%) постоянным клиентам.

План маркетинговой активности

Маркетинговая активность предполагает проведение комплекса мероприятий, стоимость которых следует рассчитать заранее. В табл. 1 представлен один из вариантов такого комплекса.

Необходимо понять, насколько эффективным будет сотрудничество со СМИ. К сожалению, широкий охват аудитории всегда предполагает крайне высокую стоимость услуг, к которым приходится прибегать в ходе реализации маркетинговой стратегии (табл. 2). Таким образом, как и в случае с ценообразованием, нужно найти золотую середину, когда получение ощутимого эффекта не будет означать полного расходования маркетингового бюджета.

Исходя из основных характеристик услуги и специфики потребительской аудитории можно сделать вывод, что наиболее целесообразными методами маркетинговой активности будут являться сотрудничество со специализированными журналами (размещение рекламы, публикация PR-материалов) и применение такого инструмента прямого маркетинга, как директ-мейл.

Для продвижения услуги на рынок необходимо использовать комплекс маркетинговых коммуникаций:

■реклама (наружная, в специализированных изданиях);

■стимулирование сбыта (различные акции, скидки постоянным клиентам);

Организационная структура учебного центра

Общая численность сотрудников организации составляет десять человек.

Руководитель центра выполняет следующие функции:

■координация работы организации;

■построение системы взаимоотношений с клиентами;

■мониторинг, анализ и планирование деятельности организации.

Круг должностных обязанностей бухгалтера учебного центра традиционен:

■ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими на территории данного региона;

■предоставление налоговой и финансовой отчетности в соответствующие органы и в сроки, установленные действующим законодательством.

В обязанности тренеров центра (четыре человека: два тренера — направление Cisco, один тренер — направление Microsoft, один тренер — направление Oracle) входит непосредственно обучение слушателей и техническое консультирование клиентов.

Менеджеры по продаже тренингов (два человека) выполняют следующие функции:

■налаживание деловых связей;

■ведение клиентской базы, контакты с заказчиками (перед тренингами, посттренинговое сопровождение);

■заключение договоров и контрактов на обучение.

Кроме того, в штате присутствуют секретарь и администратор.

Основные затраты Аренда помещения

Для ежемесячного обучения 100-150 человек в четыре смены (утренняя, две дневные, вечерняя) понадобится помещение общей площадью 200 м2:

■два учебных класса (по 50 м2);

■компьютерный класс (десять оборудованных для работы мест — 60 м2);

■приемная и кабинет директора (около 40 м2). Исходя из стоимости аренды 1 м2 (в среднем

50 у.е.) получаем: 200 х 50 = 10000 у.е.

Оборудование и методические пособия

Необходимый минимум будет выглядеть следующим образом:

■проекционное оборудование — 1000 у.е.;

■15 компьютеров — порядка 3000-3500 у.е.;

■20 столов — 1000 у.е.;

■копировальный аппарат — 200 у.е.;

■учебная литература — 1000 у.е.

Итого: около 7000 у.е.

Заработная плата сотрудников

Значительную часть расходов составляет оплата труда персонала учебного центра:

■руководитель: 2000 у.е. х 12 месяцев = 24000 у.е.;

■бухгалтер: 600 у.е. х 12 месяцев = 7200 у.е.;

■два менеджера по продажам ((400 у.е. + проценты (10%)) х 12 месяцев) х 2 = 10560 у.е.;

■тренеры: ((600 у.е. + проценты (5%)) х 12 месяцев) х 4 = 29376 у.е.

Маркетинговая активность

С учетом данных, представленных в табл. 1, расходы составят:

■за 1 месяц — 1500 у.е.;

■за 12 месяцев — 18000 у.е.

Формирование общего бюджета проекта

Рентабельная группа состоит из десяти человек. В месяц необходимо собрать не менее десяти групп. Как уже отмечалось, основной способ привлечения учеников — директ-мейл, реклама и PR в печатных изданиях.

В табл. 3 представлены основные статьи бюджета учебного центра.

План внедрения проекта (второе полугодие 2010 г.)

Июнь 2010 г.

■проведение исследования с целью выявления существования аналогичных программ у компаний-конкурентов;

■анализ возможностей подобных образовательных центров.

Июль 2010 г.

Работы по созданию центра:

■юридическая регистрация, аренда помещения;

■определение направлений обучения, детализация целевой аудитории;

■формирование базы данных для директ-мейл.

Август 2010 г.

Маркетинговая активность:

■подготовка PR-материалов для ознакомления аудитории с новым провайдером обучения на территории означенного региона (специализированные газеты, журналы, интернет-порталы);

■подготовка информационной рассылки;

■проведение ознакомительных презентаций и семинаров;

Сентябрь 2010 г.

Разработка механизма мотивации клиентов:

■поиск новых форм обучения и преподнесения информации;

■моделирование деловых игр;

■публикация информационных объявлений в СМИ, продолжение информационной рассылки;

Октябрь 2010 г.

Разработка механизма мотивации сотрудников центра:

■формирование бонусного фонда для сотрудников;

■формирование основы нематериальной мотивации;

■набор групп на обучение;

Успех проекта базируется на эффективной бизнес-стратегии, профессионализме исполнителей, отличном техническом оснащении. Эти составляющие должны быть рассмотрены как по отдельности, так и во взаимосвязи, в качестве целостной структуры, работа которой направлена на увеличение доходности организации. Надеемся, данная статья хотя бы в общих чертах ознакомила читателя со схемой разработки проекта в области технического обучения и основными действиями в рамках его поэтапной реализации.

Чернышева Алина Петровна — начальник учебного центра АО LogyCom (г. Алматы)

Журнал МАРКЕТИНГ УСЛУГ ■ 04(24)2010

Источник: beintrend.ru

Модель и организационная структура Российской системы управления образованием в 21 веке

Уже более четырех лет европейское образовательное сообщество живет под знаком Болонского процесса. 19 июня 1999 года, через год после опубликования Сорбоннской декларации, министры, отвечающие за высшее образование в 29 странах Европы, подписали Болонскую декларацию.

Они сформулировали ряд важнейших общих целей, достижение которых позволит создать к 2010 году единое и взаимосвязанное европейское пространство высшего образования. На конференции в Праге 19 мая 2001 года участники подтвердили намерение стремиться к созданию общеевропейского образовательного пространства в 2010 году и расширили перечень целей и задач.

19 сентября 2003 года члены правительств, отвечающие за высшее образование в 33 европейских странах, встретились в Берлине, для того чтобы подвести промежуточные итоги, а также обозначить приоритеты и конкретные задачи дальнейшего формирования общеевропейского пространства высшего образования. В сентябре 2003 года в Берлине на конференции министров образования Россия подписала Болонскую декларацию.

Это значит, что в единое европейское образовательное пространство теперь будет входить и наша страна. Кроме России в 2003 году под декларацией подписались Андорра, Босния, Герцеговина, Ватикан, Македония, Сербия и Черногория. Суть процесса состоит в формировании в перспективе общеевропейской системы высшего образования, названной Зоной европейского высшего образования.

Уже сейчас в России возможно получение нового приложения к диплому о высшем образовании с отражением трудоемкости всех дисциплин (как в часах, так и в зачетных единицах — «кредитах»), как это не первый год делается в ряде стран. Главный смысл готовящихся нововведений — трансформация всей системы образования с ориентацией на индивидуализацию обучения.

Уровень образования должен соответствовать спектру потребностей экономики и характеру задач, которые задает рабочее место. Сейчас в России почти все выпускники с четырехлетним образованием продолжают обучение на последующих стадиях. Это не слишком рационально. Для одного вида деятельности (например, бухгалтерского учета) может оказаться достаточным четырех лет учебы в вузе.

Для другой работы (например, хирурга) потребуется шесть лет обучения. Вхождение России в единое образовательное пространство не только является очередным шагом в процессе общеевропейской интеграции, но также отвечает внутренней потребности российского рынка образовательных услуг. Болонская декларация предполагает двухуровневое высшее образование.

Студенты, проучившиеся три или четыре года, становятся бакалаврами, а проучившиеся еще один или два года — магистрами или специалистами. В настоящее время в России после трех лет обучения в вузе никто высшего образования не получает.

Важным моментом вхождения в правовое пространство Болонской декларации является переход к иной системе учета трудоемкости учебных курсов и успеваемости студентов. Согласно Болонской декларации студент получает академическую свободу и может слушать курсы наук последовательно в разных университетах Европы.

При этом хотя бы один семестр он обязан провести в вузе другой входящей в Болонское соглашение страны, а для получения определенной квалификации набрать установленное число зачетных единиц, так называемых «кредитов», в одном или нескольких университетах. В России пока зачеты учебных программ ведутся по часам, и в каждом вузе количество часов свое. Единой системы нет.

Отсюда и досдачи-пересдачи, если вы вдруг по каким-то обстоятельствам переходите не только из вуза в вуз или с факультета на факультет, но даже с вечернего отделения на дневное в том же институте. Система оценок знаний в Европе стобалльная вместо российской пятибалльной. В ряде отечественных вузов, например в РХТУ им.

Д.И.Менделеева, уже действует шкала знаний, исходящая из 100 баллов. В связи с подписанием Болонской декларации России предстоит решить ряд важных задач, которые потребуют значительных изменений российского образования. Первой из таких задач является создание многоуровневой системы высшего образования: «бакалавриат-магистратура».

Внедрение двухступенчатой подготовки специалистов в российской высшей школе началось как эксперимент в 1992 году, и по сравнению с некоторыми другими странами Болонского процесса Россия находится значительно ближе к ее полноценной реализации. Сегодня перед Россией стоит вопрос скорее о развитии этой системы образования, о ее распространении на все формы подготовки для всех специальностей.

Одной из ключевых проблем в окончательном освоении двухступенчатой системы подготовки специалистов являются поиск и принятие соответствующих решений относительно признания на рынке труда квалификации бакалавра после четырехлетнего обучения. Другая проблема связана с разработкой нового поколения государственных стандартов и их внедрением, которое планируется на 2006 год.

Разработка системы оценки и признания качества образования, которую предстоит создать до 2010 года, связана с проблемой признания иностранных документов об образовании в Российской Федерации и российских документов в государствах — участниках Болонской декларации. В основу новой правовой конструкции необходимо заложить общие принципы, признанные в других странах европейского сообщества, и выработать собственную систему сопоставимых показателей.

Для этого независимые от органов управления образованием центры аттестации и контроля качества должны возникнуть в каждом регионе России. Кроме того, предполагается создание соответствующей внутривузовской системы с привлечением студентов как самых заинтересованных потребителей качественной образовательной продукции, а также оценки специалиста-выпускника работодателями и профессиональными сообществами, которая вместе с системой зачетных единиц станет одним из основных принципов аттестации и контроля качества.

Начало широкому общественному обсуждению проблем вхождения России в общеевропейское научно-образовательное пространство было положено в декабре 2002 года, когда по инициативе Санкт-Петербургского государственного университета Министерство образования РФ провело первый международный семинар «Интеграция российской высшей школы в общеевропейскую систему высшего образования: проблемы и перспективы». Механизмом реализации новой концепции образования является введение зачетных единиц.

Сейчас проводится эксперимент по внедрению системы зачетных единиц в двадцати вузах России, но повсеместно ввести систему «кредитов» в российской высшей школе и изменить российский диплом о высшем образовании мы пока не готовы. Должна быть выработана модель, совместимая с европейской системой кредитных единиц, учитывающая традиционные особенности российского образования.

Не желая обижать коллег, все же замечу, что, например, сегодня при равной длительности курсов математического анализа объем знаний у студентов механико-математического факультета МГУ им.М.В.Ломоносова и учащихся физико-математического факультета Камчатского педагогического института сильно разнится. Письмо Минобразования России от 28.11.2002 №14-52-988ин/13.

Накопительная система начисления зачетных баллов (European Credit Transfer System, ECTS) предполагает возможность признания и накопления зачетных единиц, что позволяет свободно выбирать значительное число курсов при небольшой доле обязательных дисциплин, предоставляет, во-первых, возможность перевода с одного курса на другой, во-вторых, продолжение обучения после любого перерыва с учетом уже полученных «кредитов». Это особенно важно в условиях дальнейшего развития платных образовательных услуг и удобно для многих людей (например, становящихся родителями во время обучения).

Организация учебного процесса с использованием системы зачетных единиц характеризуется следующими особенностями: -личное участие каждого студента в формировании своего индивидуального учебного плана; -большая свобода выбора студентами дисциплин; -вовлечение в учебный процесс академических консультантов (тьюторов), индивидуально содействующих студентам в выборе персональной образовательной траектории -полная обеспеченность учебного процесса всеми необходимыми методическими материалами в печатной и электронной формах; -использование балльно-рейтинговых систем для оценки усвоения студентами учебных дисциплин. Образовательная траектория — последовательность выбираемых курсов.

В основу ECTS положены три элемента: информация о программах обучения и результатах работы студента, соглашение между вузами-партнерами и студентом, обозначение объема работы студента. Кредиты ECTS указывают на то, какая часть годовой работы приходится на данный учебный модуль.

В ECTS 60 кредитов означают работу за академический год обучения, объем которого в часах в Европе колеблется от 1500 до 1800. Семестр, длительностью, как правило, 20 недель, означает работу студента объемом в 30 кредитов. В Российской Федерации зачетной единицей, определяющей объем работы студента и преподавателя, является час.

Основные образовательные программы высшего профессионального образования рассчитываются исходя из объема учебной работы студента в неделю — 54 часа при средней аудиторной нагрузке 27 часов за весь период обучения (за исключением физической культуры). Как и в Европе, такая мера работы студента характеризует в целом и по отдельным дисциплинам объем лекционных, семинарских занятий, количество лабораторных и практических работ, объем самостоятельной работы студента.

В Европе в трудоемкость курса входит сдача экзаменов или иных испытаний. Поэтому потребуется некоторая коррекция российских стандартов. Расчеты трудоемкости основных образовательных программ высшего профессионального образования в зачетных единицах производятся по указанным ниже принципам.

1. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам общей трудоемкости продолжительностью по 45 минут (или 27 астрономическим часам). 2. Максимальный объем учебной нагрузки студента в неделю составляет 54 академических часа, т. е. 1,5 зачетные единицы.

3. Расчет трудоемкости дисциплины в зачетных единицах производится исходя из деления ее трудоемкости в академических часах на 36 с округлением до 0,5 по установленным правилам. Зачет по дисциплине и трудоемкость курсовых проектов (работ) входят в общую трудоемкость дисциплины в зачетных единицах. 4. Одна неделя практики выражается 1,5 зачетными единицами.

5. Один семестровый экзамен выражается одной зачетной единицей (три дня подготовки и день на экзамен). 6. Трудоемкость итоговой аттестации рассчитывается исходя из количества отведенных на нее недель: одна неделя соответствует 1,5 зачетным единицам.

7. Вводится большое количество дисциплин, изучаемых студентами по их выбору (пока что в России нет возможности переноса курсов по времени изучения и широкого выбора дисциплин в рамках избранной специальности). По степени обязательности и последовательности усвоения содержания образования рабочий учебный план построен на трех группах дисциплин: а) группа дисциплин, изучаемых обязательно и строго последовательно во времени; б) группа дисциплин, изучаемых обязательно, но в любой последовательности; в) дисциплины, которые студент изучает по своему выбору.

Дисциплины группы «в» создают предпосылки для так называемой «нелинейной» организации учебного процесса, принципиально отличающейся от ныне действующей в вузах России. В каждую из перечисленных групп могут входить дисциплины любого цикла, предусмотренного в рабочих учебных планах специальностей, бакалавриата и магистратуры.

Соотношения трудоемкости между группами дисциплин «а», «б» и «в» устанавливаются ученым советом вуза (факультета) под контролем учебно-методического подразделения на основании действующих нормативных документов (Государственного образовательного стандарта или специального решения уполномоченного министерства России). Группа дисциплин «а» является базовой для определения курса (года обучения) студента, его учебного потока и учебной группы.

Резюмирую. Система зачетных единиц является механизмом, позволяющим оценить в условных единицах измерения объем получаемых знаний, умений и навыков исходя из средней трудоемкости их получения при традиционной педагогической технологии очного обучения (лекции — семинары — практикумы, самостоятельная работа, контроль промежуточный и на выпуске).

Опыт практического использования российскими вузами различных систем зачета результатов обучения и аналитических разработок по отбору и адаптации этих систем к действующим нормам российской системы высшего профессионального образования свидетельствуют, что процесс введения системы зачетных единиц не должен сводиться к механической замене часа на зачетную единицу в качестве меры измерения трудозатрат. Система зачетных единиц в настоящее время уже используется рядом российских вузов (например, РУДН им.П.Лумумбы) как одно из средств для введения нелинейной организации учебного процесса, перехода к системам непрерывного образования, решения вопросов академической мобильности и признания результатов обучения в рамках межвузовских обменов с университетами других стран.

Очевидно, что введение системы зачетных единиц обусловлено потребностями модернизации российского высшего профессионального образования, применением новых технологий обучения (например, дистанционного обучения), а также расширяющимся участием в международных интеграционных процессах. Главные направления модернизации российского высшего образования — сокращение обязательной аудиторной нагрузки наряду с изменением методов преподавания и обучения.

Главная цель — повышение качества знаний. Понятно, что названные цели предполагают существенные изменения в организации учебного процесса и определенную реструктуризацию его содержания. Все это, в свою очередь, определяется из приоритетности задач, стоящих перед национальной системой образования.

Организационная структура Брянского Государственного Технического Университета БГТУ сегодня – это учебно-научно-исследовательский комплекс, реализующий широкий спектр образовательных программ среднего, высшего и дополнительного профессионального образования в области машиностроения и металлообработки, энергетики и энергомашиностроения, транспорта, электроники и электротехники, информатики и вычислительной техники. Образовательная деятельность вуза органично связана с широким спектром ведущихся в университете фундаментальных и прикладных научных исследований и инновационных разработок.

Известность в России и за ее пределами получили научные школы, сложившиеся в БГТУ по проблемам технологического обеспечения качества изделий, энергетического машиностроения, динамики и прочности машин, транспортного машиностроения, информационных технологий. Университет имеет хорошие международные связи со многими вузами ближнего и дальнего зарубежья.

Будучи координатором от России в Международной ассоциации славянских вузов, наш университет выступает за совместное решение проблем развития высшей школы и вузовской науки братских государств России, Украины, Беларуси, Югославии, Молдовы. Актуальность изучения организационной структуры БГТУ заключается в том, что коллектив университета видит в дальнейшем совершенствовании его образовательной, воспитательной, научно-исследовательской, инновационной и организационной деятельности, исходя из задач развития Российского государства. Объект — Высшее учебное заведение «Брянский Государственный Технический Университет». Предмет исследования – соответствие организационной структуры внешним и внутренним связям в БГТУ (стратегии). Цель исследования – подробное изучить организационную структуру БГТУ, рассмотреть его функционирование с различных сторон и дать оценку, в конечном счете, дать рекомендации по улучшению функционирования.

10.07.2022 58.42 Mб 10 Орлов П.И., 1988 — Основы конструирования. Том 2-1.djvu

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

Как построить результативную организационную структуру

Какая организационная структура должна быть у компании, чтобы на всех уровнях управления не потерять связь «результаты – ответственность»? На примере девелоперской фирмы Владимир Зонзов предлагает свой вариант «арифметики» строительства.

Пример «из жизни»: организационная структура девелопмента

Известно, чтобы гарантировано «провалить» дело, в нем следует «развести» побольше начальников и обеспечить им отсутствие прямой связи «результат – ответственность». (Для результата есть так называемые SMART-критерии: конкретность, измеримость, достижимость, соответствие цели, своевременность).

И «развели»: начальники групп; начальники отделов; начальники управлений; директора департаментов; заместители генерального директора; генеральный директор. Дальше «футболить» решение некуда. И оно, если не потерялось между уровнями, то сильно «похудевшее» по смыслу-значению-оперативности – «принимается». На шестом уровне.

На каждом уровне управления происходит потеря информации и времени, необходимых для принятия решений. Для повторяющихся работ эти потери минимизируют путем стандартизации. Но в проектах многие вопросы слабо поддаются стандартизации. Значит, для них потери будут велики. Что проявится в увеличении себестоимости работ.

Сколько уровней управления должна иметь оргструктура девелопмента?

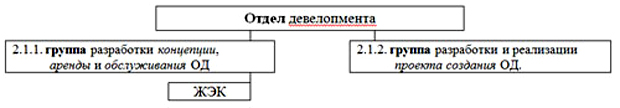

Для одного проекта девелопмента (одного объекта девелопмента, далее ОД) – два уровня.

Первый уровень управления – это группы:

- Группа разработки концепции, аренды и обслуживания ОД. Ее результат – доходы от арендаторов. В экономике такое подразделение называют центр доходов (далее ЦД).

- Группа разработки и реализации проекта создания ОД (команда проекта). Ее результат – себестоимость создания ОД и себестоимость его эксплуатации. Это – центр затрат (ЦЗ).

Второй уровень управления – отделы. Группы объединяются в отдел девелопмента – центр прибыли (ЦП). Прибыль является целью бизнеса. Значит, для одного проекта ОД, двух уровней управления – достаточно. Графическая схема оргструктуры для одного проекта девелопмента имеет вид, представленный нижеследующей схемой:

Схема 1. Организационная структура для одного проекта девелопмента

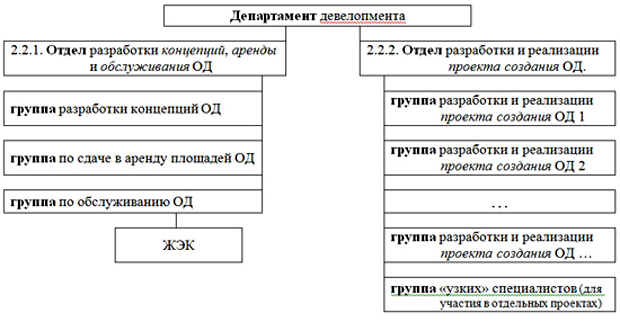

Для нескольких проектов ОД объем однотипных работ возрастает. Целесообразно произвести «горизонтальное» и «вертикальное» разделение труда. Группа разработки концепции, аренды и оперативного управления ОД увеличивается до отдела разработки концепций, аренды и обслуживания ОД в нижеследующем составе:

- группа разработки концепций ОД;

- группа по сдаче в аренду площадей ОД;

- группа по обслуживанию ОД (ей подчинен ЖЭК).

Этот отдел, как и его предшественник, имеет тип ЦД.

Группа разработки и реализации проекта создания ОД увеличивается до отдела разработки и реализации проекта создания ОД в нижеследующем составе:

- группа разработки и реализации проекта создания ОД 1 (команда проекта ОД 1);

- группа разработки и реализации проекта создания ОД 2 (команда проекта ОД 1);

- группа разработки и реализации проекта создания ОД … (команда проекта ОД …);

- группа «общих» «узких» специалистов (для участия в группах отдельных проектов).

Тип отдела – ЦЗ. Отделы объединяются в департамент девелопмента (ЦП). Получается три уровня оргструктуры. Ее графическая схема имеет нижеследующий вид:

Схема 2. Организационная структура для нескольких проектов ОД

Арифметика строительства фирмы

Рассмотрим, с формальной точки зрения, то, что изложено в предыдущем разделе. Экономическое состояние фирмы представляется ее балансом; а изменение состояния – отчетом о прибыли/убытке. Прибыль/убыток определяется следующим уравнением №1:

Доходы – Затраты = Прибыль

Следуя принципу единства цели, можно принять в качестве аксиомы, что целевое назначение работ каждого элемента оргструктуры фирмы должно соответствовать одному и только одному элементу уравнения №1: или доходам, или затратам, или прибыли. Таким образом, появляются три типа элементов оргструктуры фирмы, обозначенных выше, соответственно: ЦД, ЦЗ и ЦП.

Причина введения этих понятий – не только в принципе единства цели, каждому элементу структуры предпочтителен свой тип специалиста. Для ЦД – экстраверт. Для ЦЗ – интроверт. В ЦП более предпочтителен штабной тип работника. Теперь, по аналогии с уравнением №1, оргструктуру фирмы можно представить в виде уравнения №2:

ЦД

3. ЦДi и ЦЗi – это производственные и вспомогательные подразделения фирмы. ЦПi – это управляющая надстройка, которой подотчетны подразделения ЦДi и ЦЗi. Обычно она состоит из руководителя ЦПi и его секретаря. При большом объеме работы функции руководителя ЦПi разделяют на внешние и внутренние.

Для последних вводится должность заместителя руководителя ЦПi. При еще большем объеме работы могут оказаться необходимыми: кураторы-референты, эксперты, аналитики, контролеры, консультанты. При еще-еще большем объеме работы увеличивается количество вышеперечисленных специалистов. Тогда в ЦПi появляются специализированные подразделения.

4. В ЦДi и в ЦЗi может быть горизонтальная и вертикальная специализация работ. Например, крупный завод в составе корпорации может не иметь функций сбыта. Тогда он будет ЦЗi с очень развитой горизонтальной и вертикальной специализацией работ.

5. ЦПi в фирме может быть также больше одного – от 1 до N. В этом случае говорят о многопрофильности фирмы.

6. Каждый элемент фирмы должен удовлетворять условиям полноты и отсутствия излишеств. Полнота означает, что работ, подотчетных элементу, должно быть достаточно для достижения целей, поставленных перед элементом. Отсутствие излишеств означает, что все работы, подотчетные элементу, необходимы для достижения целей, поставленных перед элементом.

Следствие: согласно условию полноты, элементу ЦП должны подчиняться все элементы ЦД и ЦЗ, необходимые для достижения прибыли.

7. Фактически, организационные структуры типа ЦП могут быть разными:

- дивизиональная структура, или структура автономных бизнесов, в которой каждый отдельный бизнес самодостаточен, ей соответствует система уравнений (3);

- матричная структура – в ней есть вспомогательные службы, являющиеся общими для некоторых или всех бизнесов;

- промежуточные формы.

8. Укрупнение элемента оргструктуры фирмы должно происходить без нарушения его типа.

«Вектор» развития оргструктуры на примере девелопмента

Сначала покажем «вектор» развития на примере девелопмента. Для девелопмента основные организационные структуры в ЦП – следующие:

- «обособленный проект»;

- матричная структура;

- промежуточные формы.

Организационное развитие элементов структур в ЦП должно начинаться с варианта «обособленный проект». И постепенно, по мере роста его масштабов, квалификации руководителей звеньев и их персонала, переходить к матричной структуре. (Этим «включается» эффект масштаба). Таким образом, «вектор» развития элементов оргструктуры должен быть следующий: «От обособленного проекта → к матричной структуре».

Поясним необходимость такого «вектора» развития сначала в форме шутки. «Прежде чем обобществлять, нужно иметь то, что может быть обобществлено». Теперь поясним строже.

Структура одиночного проекта дает следующие преимущества «командной» работы:

- Исполнителям легче увидеть свою работу как определенную часть всей работы в целом.

- Исполнителей легче побуждать к инициативе и активности в смежных работах.

- Исполнители-новички быстрее «нарабатывают» умение понимать работу в целом и ориентироваться в ее взаимосвязях.

Преимущества матричной структуры – следующие:

- Специалисты в «общих» звеньях быстрее повышают узкопрофессиональную квалификацию.

- «Коэффициент загрузки» специалистов – больше.

- Возможность «тиражирования» их наработанных навыков – больше.

Но! Без видения, инициативности и активности у исполнителей чаще доминируют узкопрофессиональные интересы. И ограничители такого доминирования в матричной оргструктуре – слабы. Это ухудшает работу исполнителей: как в плане производительности, так и качества. Почему? Потому что в умственном труде работник сам формулирует свое производственное задание.

Сам определяет глубину и полноту его выполнения. Сам, как говорят, определяет «лишние мили», которые следует пройти к достижению результата своей работы. И что будет важнее для самооценки достаточности его усилий в этом:

- Интересы работы, которую он видит, и значение своей части в ней понимает?

- Или узкопрофессиональные интересы?

Ответы на эти вопросы – риторические. Каким будет «вектор» развития для других видов бизнеса? Будет тот же самый. Только для других видов бизнеса структуру «обособленный проект» называют дивизиональной структурой.

Причины нарушения «вектора» развития

Нередко в растущих бизнесах, особенно в рамках небольших корпораций, намерено не допускаются «чисто» дивизиональные структуры. Это проявляется, например, в том, что отдельные бизнесы не имеют собственных служб снабжения, сбыта, транспорта. Эти службы подчинены вышестоящей структуре типа ЦП. И управляет ими исполнительный директор.

Есть две причины нарушений «вектора» развития:

1. Недоверие к руководству отдельных бизнесов. Что, по сути, означает неумение построить эффективную систему контроля.

2. Чрезмерное стремление к исключению дублирования вспомогательных служб. Это проявление недальновидного «крохоборства» в плане развития бизнеса.

Отвечала ли организационная структура требованиям результативности?

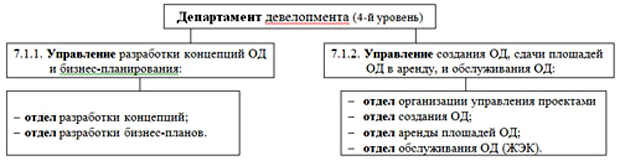

Нет. Не отвечала. Рассмотрим, почему. Департамент девелопмента имел структуру, представленную нижеследующей схемой 3.

Схема 3. Структура девелопмента (уровни управления 2-6)

Проанализируем схему 3. В соответствии с вышеизложенным, департамент девелопмента должен быть центром прибыли. Значит, ему подчиняются ЦД и ЦЗ. Каким должен быть финансовый тип подразделения 7.1.1?

Есть три варианта: ЦП, ЦД, ЦЗ. ЦП уже «занят» – это департамент. Из двух вариантов – ЦД и ЦЗ – подразделение 7.1.1 должно быть, скорее, ЦД. Значит, ему нужно отчитываться доходами (максимизируя доходы, при определенном бюджете-лимите затрат). Но из схемы 3 видно, что в 7.1.1 нет отделов, которые могли бы отчитываться доходами.

Поэтому, хотя подразделение 7.1.1 и должно относиться к ЦД, но оно не может отвечать за правильность своих концепций-планов.

Каким должен быть финансовый тип подразделения 7.1.2? Ему остается тип ЦЗ. Но финансовые результаты работ инженеров (создающих ОД) и работ продавцов (сдающих площади ОД в аренду) входят с разными знаками в расчет прибыли. Объединять такие работы в ЦЗ – нельзя. Можно то же самое сказать иначе.

Объединять можно в ЦП. Но ЦП должны быть подотчетны все работы, формирующие прибыль. А разработка концепций и бизнес-планов неподотчетна подразделению 7.1.2. Если же будет подотчетна, зачем тогда департамент? «Секрет» создания подразделения 7.1.2 в виде, показанном на схеме 3, состоял в административных амбициях «творца» схемы 3 – начальника управления 7.1.2. Вот так «тайное становится явным».

Таким образом, видно, что в шестиуровневой организационной структуре девелопмента на третьем уровне заведомо исключена возможность формирования результатов, с которыми можно было бы связать однозначную персональную ответственность. Как скорректировать эту оргструктуру, чтобы она обеспечивала наличие связи «результат-ответственность» – понятно из разделов выше.

Примеры проблем управления элементами оргструктуры фирмы

Первая проблема – эгоизм. «Идеальная» цель для ЦЗ – это полное отсутствие затрат. Это – шутка. Вызвана она тем, что в процессе разработки и реализации проекта, как правило, появляются решения, улучшающие показатели назначения объекта, или снижающие показатели его потребления (издержки будущей эксплуатации объекта).

Но эти решения могут приводить к определенному увеличению затрат на создание ОД. Как поступит «руководитель» ЦЗ? – «Задавит» решение «на корню». Потому что оно противоречит целевому назначению ЦЗ – минимизации затрат. И будет прав. Потому что ему придется обосновать необходимость увеличения стоимости строительства.

А на это обоснование найдется немало желающих навесить ярлык самооправдания. И «зачем ему такая слава»?

Правильное решение может быть принято только на уровне ЦП. Но как организовать работу внутри элементов оргструктуры, чтобы решения, аналогичные вышеупомянутым, попадали в поле зрения руководителя ЦП, а не были придушены «втихаря», где-нибудь в «закутке иерархии»? Ответ – известен: оргструктура должна иметь элементы адхократии.

Есть еще одно проявление эгоизма. Формулируется оно как «закон природы». Каждое подразделение в процессе своего существования старается переформулировать свое назначение. Причина – понятна. Создание подразделения обусловлено потребностями старшей структуры.

А после своего создания всякое подразделение начинает руководствоваться принципом «своя рубашка ближе к телу».

Вторая проблема – необходимость упомянутых излишеств. Она обусловлена тем, что в каждом элементе оргструктуры нельзя исключать:

- «разовых» заданий, формирующих «чужой» результат;

- работ «на перспективу», которые должен вести сам элемент оргструктуры.

В обоих случаях необходимо решение вышестоящего элемента оргструктуры. Решение в порядке внешнего управления, которое осуществляется посредством договорных отношений.

Выводы

«Арифметика» помогает построить оргструктуру фирмы, соответствующую связям «результаты-ответственность». Такая оргструктура позволяет максимально освободить старшие звенья управления от выполнения обязанностей младших звеньев. В частности, не «царское дело» лично прощаться с каждым рублем затрат. Дешевле попрощаться с затратами путем утверждения их бюджета. А средства ограничения возможных злоупотреблений нижестоящих звеньев управления – есть:

- текущая (еженедельная) отчетность;

- и контролирующие службы фирмы.

Впервые статья была опубликована на Executive.ru 25 августа 2009 года в рубрике «Творчество без купюр». Реанонсирована в контентном блоке в рамках специального проекта редакции

Как получить полный бесплатный доступ к публикации?

- Авторизоваться или зарегистрироваться на сайте

Источник: www.e-xecutive.ru