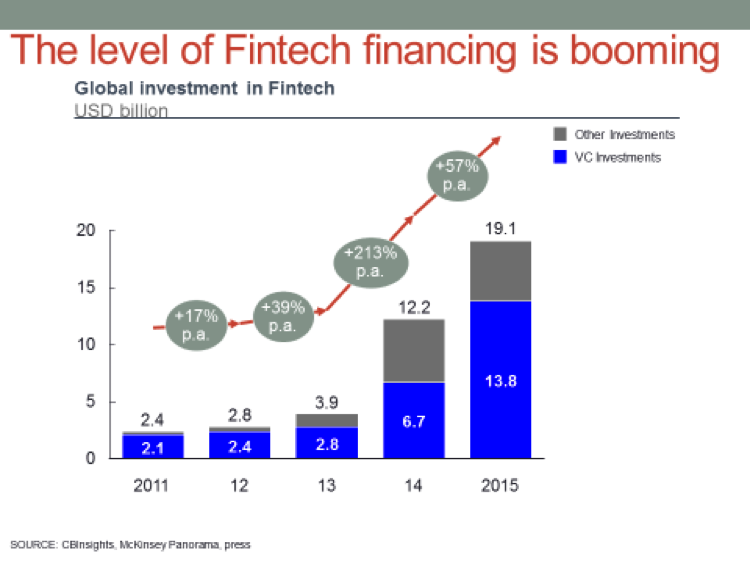

Глобальные инвестиции в финтех-проекты в 2015 году достигли рекордных объёмов. По разным оценкам, это 18–20 млрд долларов США в 2015 году (по сравнению с 2 млрд долларов США в 2011 году).

Тут преобладает венчурное финансирование (по оценке McKinsey, его доля —72%), но все больше инвестируют не только венчурные фонды, но и традиционные игроки финансового сектора.

Первое поколение инноваций в финтехе пришлось на начало 2000-х годов. Это были новые бизнес-модели, которым реально позволили возникнуть технологии интернета. Первой из таких бизнес-моделей стала модель агрегаторов (маркетплейсов). И вторая — это модель онлайн-трейдинга, которая совершенно изменила торговлю ценными бумагами.

Это, наверное, были самые первые проявления способности интернета воздействовать на традиционные бизнес-модели в финансовом секторе.

В настоящее время мы видим следующее поколение технологий, которые завязаны непосредственно на интернет. К таким технологиям относятся:

- облачный софт (SaaS);

- мобильные устройства и приложения;

- новые источники данных (социальные сети, данные мобильных устройств);

- продвинутые аналитические инструменты (машинное обучение, распознавание голоса, видео, и т.д.);

- упрощенная интеграция через API.

Появившиеся недавно технологии позволяют коренным образом изменить клиентское experience или восприятие, снизить себестоимость привлечения и обслуживания клиентов, по-новому оценивать риски, а также убрать из цепочки посредников и не только.

КАКАЯ ПЕРСПЕКТИВА МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ В 2023 ГОДУ ОТКРЫВАТЬ БИЗНЕС В РОССИИ НАДО ЛИ СТОИТ ЛИ

Бизнес-модели на зарубежном рынке финтеха

Можно выделить шесть основных сегментов, где особенно заметны инновации:

- Платежи и переводы;

- Кредитование;

- Розничное банковское обслуживание;

- Управление активами;

- Страхование;

- Рынки и биржи.

На картинке ниже показаны яркие представители каждого из сегментов.

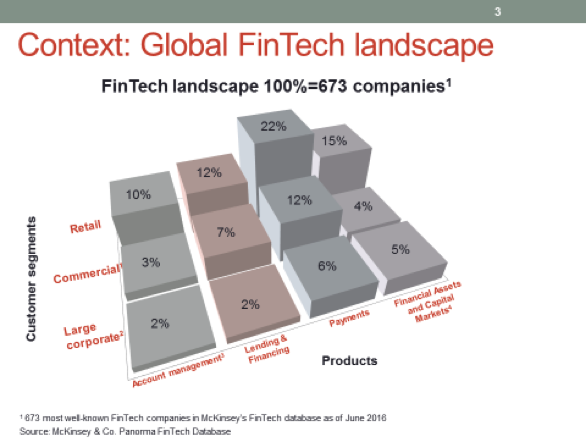

Наиболее заметные новые бизнес-модели возникают в области платежей (валютные и P2P-переводы), кредитования (например, P2P-площадки), управления активами/сбережениями (робо-эдвайзеры) и в страховании транспортных средств с применением телематики. По оценкам McKinsey, из 673 топовых финтех-компаний в мире 59% процентов сосредоточены на работе с частными лицами и порядка 40% заняты инновациями в области платежей и переводов.

Картинка ниже иллюстрирует, какие основные виды бизнеса возникли в настоящее время в финтехе.

Россия

Если обратиться к классификации, данной выше, то можно отметить, что в России также активно развиваются финтех-модели. Однако построение успешных самостоятельных компаний с привлечением венчурных инвесторов на сегодняшний день редкое явление.

Давайте разберемся, почему так происходит.

Стартап или малый бизнес? В чем разница? Как сделать правильный выбор?

Хотя в российском финтехе наблюдаются те же тенденции, что и во всем мире, тут есть и свои нюансы. В результате кое-какие бизнес-модели, успешно развивающиеся на других рынках, оказываются «нелетными» здесь или требуют существенных адаптаций с учетом местных особенностей.

Вот эти особенности:

1. Структурные отличия, которые существенно влияют на экономическую привлекательность тех или иных сегментов рынка

Так, например, экономика mPOS-бизнеса в России существенно отличается от других рынков, в том числе ввиду высокого interchange-тарифа, установленного платежными системами. Поэтому, например, у нас в эквайринге маржа очень низкая, а отдельно стоящим российским компаниям, повторяющим бизнес-модель Square, тяжело выйти на безубыточность.

2. Отдельные сегменты российского рынка – небольшие по объему

Поэтому, например, на управлении активами населения и робо-эдвайзерах можно построить большой бизнес в Америке и Европе. У нас по определению нет такого спроса на эту услугу среди массового сегмента населения, поэтому я сомневаюсь, что в России появится в этом направлении большая отдельно стоящая финтех-компания.

Я не хочу сказать, что вообще не появится — конечно, традиционным банковским игрокам имеет смысл интегрировать эти решения. Однако я сомневаюсь, что появится кто-то, кто будет успешно конкурировать с традиционными игроками за счет запуска предложений с применением технологий робо-эдвайзинга.

3. Есть отличия в регуляторных требованиях

В том числе — в требованиях к бумажным носителям и идентификации клиентов. Такие требования, возможно, усложняют процессы, увеличивают себестоимость привлечения и обслуживания для финтех-компаний или даже делают невозможными ряд бизнес-моделей, которые встречаются за рубежом.

Например, в Великобритании открыть счет онлайн — не проблема. В России пока это сделать невозможно без подписания бумажного договора. Есть и другие отличия.

4. Особенности российской инвестиционной отрасли

Как мы упоминали выше, зарубежные финтех-компании в основном финансируются за счет венчурных инвестиций на ранних и на последующих стадиях. Не новость, что в России ограничен доступ к венчурному финансированию. Однако дело не только в том, что мало опытных венчурных инвесторов. Но и в том, что те, кто есть, про финтех мало что знают.

Часто относительно короткий инвестиционный горизонт местных инвесторов исключает возможность развития определенных отдельно стоящих бизнес-моделей. Особенно тех, которые зависят от достижения больших масштабов, что по определению требует больших инвестиций и многих лет операционных убытков.

Например, у успешных финтех-компаний вроде LendingClub и Prosper – лидеров в P2P-кредитовании, – ушло 6–7 лет для достижения операционной безубыточности. Я сомневаюсь, что такой бизнес нашел бы частных венчурных инвесторов на нашем рынке. Что касается привлечения инвестиций от традиционных участников финансового сектора на ранних стадиях, то такие примеры встречаются. Однако участие стратегических инвесторов в компаниях на ранних стадиях, как правило, ограничивает апсайд для основателей, что в итоге снижает потенциал таких компаний.

Таким образом, в России имеется серьезный недостаток квалифицированных частных венчурных инвесторов. То есть не только денег, но и ноу-хау, сочетание которых критически важно для компаний на старте развития.

Кто выживет в России?

Что делать тем, кто собирается запустить финтех-проект в России? Главное — выбирать нишу, которая по определению большая и высокомаржинальная. Быть, как говорится, большой рыбой в небольшой луже не получится.

Эквайринг, например, – это большой бизнес, но, к сожалению, там нет никакой маржи. А вот, например, валютные переводы — фантастический бизнес. Кредитование населения — тоже фантастический бизнес, очень большой, если его правильно делать. Страхование может быть очень интересным сегментом, если найти существенные возможности сокращения операционных затрат и комиссий. И так далее.

В любом случае, просто копировать бизнес-модели из-за рубежа с надеждой, что здесь они точно так же «выстрелят», – вряд ли удачная стратегия.

Только самые сильные финтех-компании смогут найти свое место на рынке, привлечь инвестиции и создать стоимость для основателей и акционеров. Я бы выделила следующие признаки таких компаний:

- Существенные преимущества в привлечении клиентов или определенных привлекательных клиентских сегментов (молодежь/молодые семьи/активные покупатели и т.д.);

- Подавляющее преимущество в операционных расходах — в разы более дешевая операционная модель (то есть модель привлечения и обслуживания клиентов), чем у традиционных игроков;

- Четкий путь к безубыточности — максимум три года, иначе будет совсем плохо с привлечением инвесторов;

- Умение создавать партнерства и использовать рыночную инфраструктуру. В России развита инфраструктура, и ее не имеет смысла воспроизводить. У нас есть кредитные бюро, у нас есть колл-центры, процессинги, есть коллекторы и платежные системы. Для того, чтобы сегодня быть успешным, нужно эту инфраструктуру не создавать заново, а повсеместно задействовать. Потому что это позволит выходить на низкую себестоимость. То же самое и с IT-технологиями: не нужно сейчас писать всюду свои IT-решения если можно применить уже готовые.

- Команда и другие составляющие проектов в России, как и везде, также сильно влияют на их успех.

Материалы по теме:

Источник: rb.ru

Чем российские предприниматели отличаются от других

В мае 2017 года оргкомитет Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех» провёл опрос участников и финалистов премии с целью выяснить, чем российское предпринимательство отличается от предпринимательства в других странах. В опросе приняло участие 240 человек. На вопрос «Сколько вам было лет, когда вы начали свое дело?» 36,6 % опрошенных ответили, что начали бизнес в возрасте в 23-30 лет, 31,3% — в возрасте 31-40 лет.

На вопрос «Сколько вам было лет, когда вы начали свое дело?» 36,6 % опрошенных ответили, что начали бизнес в возрасте в 23-30 лет, 31,3% — в возрасте 31-40 лет.  На вопрос «Сколько денег приносит вам ваш бизнес ежемесячно?» 39,9% ответили «От 20 до 50 тысяч рублей». От 50 до 100 тысяч рублей зарабатывают 26,3% предпринимателей. От 100 до 200 тысяч рублей — 15,2%. От 200 до 500 тысяч рублей — 11,9%, до 1 миллиона рублей — 4,1%, больше 10 миллионов — 1,6%.

На вопрос «Сколько денег приносит вам ваш бизнес ежемесячно?» 39,9% ответили «От 20 до 50 тысяч рублей». От 50 до 100 тысяч рублей зарабатывают 26,3% предпринимателей. От 100 до 200 тысяч рублей — 15,2%. От 200 до 500 тысяч рублей — 11,9%, до 1 миллиона рублей — 4,1%, больше 10 миллионов — 1,6%.  85,2 % опрошенных предпринимателей признались, что этих заработков им не хватает на жизнь.

85,2 % опрошенных предпринимателей признались, что этих заработков им не хватает на жизнь.  Ответы предпринимателей на открытый вопрос «Чем, на ваш взгляд, российское предпринимательство отличается от предпринимательства в других странах?» можно типологизировать. Самая большая группа ответов подчёркивает высокий уровень административных издержек, высокую нагрузку на бизнес и неопределённость, нестабильность со стороны государственного регулирования.

Ответы предпринимателей на открытый вопрос «Чем, на ваш взгляд, российское предпринимательство отличается от предпринимательства в других странах?» можно типологизировать. Самая большая группа ответов подчёркивает высокий уровень административных издержек, высокую нагрузку на бизнес и неопределённость, нестабильность со стороны государственного регулирования.

- Не знаком с основами ведения предпринимательской деятельности в других странах. В России огромный минус — постоянно меняющееся законодательство (онлайн-кассы, ЕГАИС, ПЛАТОН, увеличение налогов, страховых взносов и пр.) пагубно отражается на предпринимателях, вынуждают бизнес уходить в тень.

- Обилием структур для различных согласований. Разная законодательная и налоговая база. Что-то лучше, что-то тяжелее. Давление со стороны всех структур. Нестабильностью. Налогами.

- В России это выживание.

- Отсутствием стабильности в экономике и постоянные смены законодательства.

- Сложностью получения поддержек. У регионов все налоги уходят в федеральный центр — а на развитие региона и поддержку предпринимательства остаются крохи, и поэтому поддержка предпринимательства неэффективна.

- Во многих странах предприниматели более свободны и работают по понятным правилам, которые не меняются десятилетиями, у нас просто реально не успеваешь следить за изменениями.

- Большими рисками, несвободой, чиновничьим беспределом.

- Бюрократией, молодое направление относительно других развитых стран. Сложностью ведения бизнеса.

- Там не мешают бизнесу.

- Ужесточенная налоговая политика, высокие ставки налогообложения в РФ.

- Государство не понимает ключевую роль малого бизнеса в современной экономике. Инфляция и падающий уже 12 кварталов подряд платежеспособный спрос и так ставят малый бизнес на грань банкротства. На фоне пустых деклараций об облегчении налогового бремени, уменьшения количества проверок — высокие налоги и другие сборы, постоянные проверки и штрафы (вместо профилактики нарушений) не развивают бизнес, а губят.

Большое количество предпринимателей рассказывают о слабой системе мер государственной поддержки по сравнению с иностранными государствами:

- Мы, предприниматели из России, по-прежнему решаем детскую задачку, что первично — продажи или производство (курица или яйцо) — продажи вторичны, главное произвести или закупить нужную продукцию; посредники — это лишнее звено или часть логистики. Российские предприниматели вынуждены организовывать производство в чистом поле, а не в сформированном индустриальном кластере. В других странах для новых предпринимателей есть два способа доставить товар покупателям — уличные магазины и интернет. У российских молодых предпринимателей есть только интернет для продвижения. Уличных магазинов нет и не будет. Вполне вероятно, что именно такие условия предпринимательской среды в дальнейшем выведут нас на принципиально новый уровень реализации бизнес проектов и мы перескочим далеко вперед другие страны.

- Там хорошая поддержка государства: при реализации предпринимательской деятельности, например, они налогов меньше платят, чем мы.

- Законодательно зарегулированы процедуры предоставления земельных участков, разрешительной документации, высокая стоимость кредитов, прессинг со стороны контролирующих органов.

- Огромными налогами и бесконечными проверками.

- Бесправным положением микробизнеса. Поддержкой со стороны государства на словах, а на деле продолжает формироваться принцип, что бизнес — удел людей, приближенных к власти.

- Ниже ставка по процентам в банках.

- У нас каждый может рассчитывать только на себя. Помощь от государства — пустые слова. Много препятствий и скрытых трудностей.

- Наше предпринимательство лучше, но мало поддержки со стороны государства.

- Полнейшим отсутствием помощи и поддержки со стороны государства. Если она и существует, то она недоступна для малого и среднего бизнеса. Нежизнеспособны какие-либо льготы для малого бизнеса, если они вообще существуют.

Третий тип ответов — те, кто подчёркивает незрелость самих подходов российских предпринимателей по сравнению с иностранными. Таких меньшинство.

- Российский предприниматель в большинстве своём стремится получить сиюминутную выгоду, не думая о качестве своего товара или услуги.

- Невысокой ответственностью перед заказчиком. Жизнь сегодняшним днем.

- Российское предпринимательство (МСБ) озабочено больше извлечением максимальной прибыли при наименьших затратах, нежели повышением качества продукции или услуг (за небольшим исключением). Основная забота — оптимизировать работу за счёт сокращения или вообще неуплаты налогов в казну государства. Придумываются разные схемы, откаты, дабы уйти от налогов или свести платы до минимума. Но когда что-то не так у предпринимателя — он бежит за поддержкой к государству, в лице президента или других представителей власти. Надо учить предпринимателей бизнес-патриотизму. И главное в этом — исправно и своевременно платить налоги с прибыли, повышая качество продукции и услуг. В других странах для предпринимателя это основное правило.

- Считаю, что у нас больше купеческого и договоренностей «по понятиям».

- Не понимают необходимости постоянно учиться.

- Там почти он весь белый, а у нас «серый». Недобросовестная конкуренция.

Из этого часть предпринимателей делают вывод, что в таких условиях российский бизнес учится выживать, и за счет этого у него появляются неординарные решения. В этом они видят позитивные проявления:

- Смекалкой, как выживать, когда условий для развития очень мало.

- Настойчивостью, упорством и «прухой» — случайно повезло.

- Это героизм.

Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»

Наши телеграм-каналы:

Стартапы и технологии

Новые бизнес-тренды

Источник: www.if24.ru

Российские и западные компании: основные отличия

В начале 90-х многие мечтали работать в российских филиалах западных фирм: это было престижно, да и зарплаты в инофирмах были на несколько порядков выше. Сейчас расклад несколько изменился, и уже далеко не все стремятся на службу в зарубежные компании даже за высокий оклад. Какие же «подводные камни» нас там поджидают? Давайте разберемся.

Опыт работы в иностранной компании обычно является плюсом при устройстве на работу в отечественные фирмы, особенно такие, где принят «западный» стиль управления. В этих компаниях на позиции менеджеров нанимают людей исключительно с «западным» опытом работы.

А вот сделать карьеру в инофирме россиянину не так-то просто. Большинство работающих в России иностранных компаний имеют многоступенчатую иерархическую лестницу, жесткую систему субординации и устоявшийся подход к бизнесу. От работников здесь требуется лишь четкое исполнение обязанностей, а креативные и новаторские идеи мало кого интересуют. Поэтому возможности продвинуться по службе для талантливых и амбициозных сотрудников ограничены.

Также работа в иностранной компании или обучение в западной бизнес-школе вовсе не гарантирует, что вы будете успешно работать на управленческой должности. Дело в том, что топ-посты в российских филиалах зарубежных фирм часто занимают далеко не самые лучшие специалисты, у которых особенно ничему не научишься. А на ключевые позиции в европейских компаниях руководство предпочитает подбирать людей, получивших подготовку по специальным программам. То есть теоретически вы можете стать менеджером такой компании, но на практике ваши шансы не очень высоки.

Получить «высокую» должность в российской компании, имея «западный» опыт, значительно проще. Но российский бизнес имеет свою специфику. Может оказаться, что ваши знания и опыт не помогают, а только мешают вам эффективно управлять своей сферой. Конечно, это может выясниться не сразу, но рано или поздно все тайное становится явным.

Еще одна особенность работы в западных компаниях — это жесткая дисциплина. Все правила поведения сотрудников четко регламентируются, офисы нашпигованы видеокамерами, походы в уборную и курилку фиксируются, телефонные разговоры прослушиваются, электронная почта мониторится, а за опоздания полагаются солидные штрафы. При этом работников обязывают стучать друг на друга за действия, способные «навредить компании» — скажем, опоздания, перекуры не вовремя или просто нелояльные высказывания в адрес работодателей.

В российских фирмах, которые пока не перешли на «западный стиль управления», царит достаточно лояльная к сотрудникам обстановка. Так, чтобы человека можно было привлечь за прогул, он должен, согласно Трудовому кодексу, «прогулять» не менее четырех часов. В России можно на работе без ограничений гонять чаи или вести неформальные разговоры с коллегами.

Главное — выдать удовлетворительные результаты работы. Западный работодатель следит не только за результатами, но и за процессом. Если сотрудник опоздал хотя бы на несколько минут, считается, что он обкрадывает компанию, ведь за свою работу он получает неплохую зарплату! Одним словом, на работе надо работать, а не заниматься своими делами, пусть и не в ущерб основной деятельности.

У каждой зарубежной компании своя корпоративная культура и традиции. Например, вас могут заставить каждое утро перед началом рабочего дня исполнять гимн корпорации, изучать ее историю, биографии основателей. Бывает, что в стенах компании разрешается использовать только выпускаемую ею продукцию.

Еще совсем недавно преимуществом работы в западных компаниях считались «белые» зарплаты и социальные гарантии. Но сейчас многие отечественные фирмы предлагают то же самое. Сомнительным бонусом являются и зарплаты в валюте, так как доллар и евро в последнее время неустойчивы, а значит, валютный доход не может служить надежной защитой от инфляции. Да и растут «рублевые» зарплаты быстрее.

Не так давно ВЦИОМ провел исследование, чтобы выяснить отношение россиян к работе на отечественных и зарубежных собственников. Оказалось, что при равных условиях труда 69 процентов опрошенных предпочитают трудиться на российских предприятиях и только 21 процент — на иностранных. В качестве «отпугивающих» факторов, относящихся к работе на иностранцев, наши соотечественники назвали необходимость знания языков, высокую интенсивность труда, строгую производственную дисциплину, систему штрафов и недружественную атмосферу в коллективе. Словом, «загадочной русской душе» такой «капиталистический рай» не подходит.

Источник: www.bigness.ru