Четвёртая причина – это социально-экономические реформы в России не возможны без модернизации образования. Таким образом, проблема начинает осознаваться как стратегический ресурс не только социального или экономического развития России в XXI веке, но, в немалой степени, и как условие её выживания.

Тем более, что сегодня ощущение неадекватности российского образования при всех его достоинствах и недостатках является слишком очевидным для представителей самых разных политических позиций. Вне зависимости от того, рассматриваем ли мы историю постсоветского образования в контексте освобождения от оков тоталитаризма, либо же, напротив, рассуждаем о прошедших годах в залоге деградации и утраты былых достижений, современное состояние российского образования не удовлетворяет никого.

Наиболее тревожными является то обстоятельство, что не менее негативно оцениваются и тенденции изменения образовательной ситуации. Итак, признание необходимости самых серьёзных («модернизационных») перемен оказывается всеобщим. Понятие «модернизация» оказывается достаточно непривычным для отечественной педагогической традиции. Большинство предыдущих усовершенствований в советской и российской школах происходили под эгидой реформирования, развития, совершенствования, -при этом концепт оставался невостребованным.

Рабочие бизнес-идеи 2023 / под соцконтракт

Нам представляется важным уточнение понятия «модернизация образования». В словаре русского языка С. И. Ожигова дано следующее определение «Модернизировать 1. Вводя усовершенствования, сделать (делать) отвечающим современным требованиям. [Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Из-во «Советская энциклопедия», 1972. С.327]

В педагогическом словаре читаем: «Модернизация – усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества» [Педагогика: Большая современная энциклопедия/Сост. Е. С. Рапацевич – Мн.: «соврем. Слово», 2005, С. 323]. Общим для вышеприведенных определений являются – усовершенствование, приведение в соответствие с новыми требованиями. Во втором определении подчеркивается, что модернизация необходима для повышения качества образования.

Концептуализация процесса модернизации образования происходит с 2000 – 2002 годы, когда публикуются следующие документы: «Национальная доктрина образования Российской Федерации», «Федеральная программа развития образования на 2001 – 2005 годы», «Концепция модернизации российского образования». Основными приоритетами государственной политики в области образования были обозначены:

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования, предполагающее сочетание государственных гарантий в образовании на уровне государственного стандарта, а также включение механизмов кредитования на получение платных образовательных услуг, реструктуризации образовательных учреждений.

2. Создание условий для повышения качества общего образования, включающее реализацию компетентностного подхода, оптимизацию, дифференциацию и индивидуализацию образовательных программ; создание системы независимой экспертизы результатов образовательной деятельности.

3. Создание условий для повышения качества профессионального образования, включающее создание системы мониторинга образовательных потребностей, определяющее развитие среднего и начального профессионального образования, интеграцию науки, образования, производства.

4. Формирование эффективных экономических отношений в образовании, сочетающее меры по наращиванию финансовой поддержки государства с внедрением новых механизмов многоканального финансирования.

5. Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, их поддержка государством и обществом.

6. Управление развитие образования на основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики.

Нельзя не отметить некоторую противоречивость положений заявленной государственной образовательной политики. Например, реализация принципа доступности подразумевает сохранение основных достижений советского этапа, которое обеспечивало не только доступность, но и обязательность полного среднего образования. В документах речь идёт об «обеспечении доступности новыми средствами и в новых условиях», что подразумевает использование механизмов многоканального финансирования, в том числе привлечение родительских и спонсорских средств. Налицо противоречие: политическая идея обеспечение доступности образования приводит к реальному снижению возможностей бесплатного получения образования для наиболее бедных семей и к прогрессирующему расслоению общества.

Следующий парадокс связан с тем, что взгляды, не получившие своего развития в нормативных документах, зачастую формулируются как частное мнение, руководителей образования, и именно в этом качестве приобретают идеологический характер. В частности, если в Законе РФ «Об образовании зафиксировано представление об образовании как безусловном приоритете государственной политики, то в современных дискуссиях гораздо чаще озвучивается следующая позиция: образование, также как и армия, милиция, здравоохранение, является бюджетополучателем, и должно доказывать свою эффективность, для того чтобы сохранять или наращивать своё финансирование.

Как очень точно замечает А.М.Новиков человечество резко перешло в совершенно новую постиндустриальную эпоху своего развития, поэтому возникла необходимость перехода от педагогики индустриального общества к педагогике постиндустриального общества. Далее автор проводит сравнение основных компонентов образовательных парадигм в индустриальном и постиндустриальном обществе. (Новиков А.М. Основания педагогики/ Пособие для авторов учебников и преподавателей педагогики: Педагогика. – М.: Из-во ЭГВЕС, 2010. – С. 9-10)

Смена парадигм образования

| Компоненты парадигм | Индустриальное общество (когнитивная, традиционная парадигма) | Постиндустриальное общество (личностно-ориентировання парадигма) |

| Ценности | — образование для общественного производства; | — образование для самореализации человека в жизни, для личной карьеры; |

| Мотивы | — образование обучающихся как обязанность; — деятельность педагога как исполнение профессионального долга | — заинтересованность обучающихся в образовании, удовольствие от достижения результатов — заинтересованность педагога в развитии обучающихся, удовольствие от общение с ними |

| Нормы | — ответственность за учение обучающихся несет педагог; — авторитет педагога держится за счет соблюдения дистанции, требуя от обучающихся дисциплины и усердия | — обучающиеся принимают на себя ответственность за свое учение; — авторитет педагога создается за счет его личностных качеств; |

| Цели | — направленность образования на приобретение научных знаний; — образование в молодости как «запас на всю жизнь»; | — направленность образования на овладение основами человеческой культуры; — образование в течение всей жизни; |

| Позиции участников учебного процесса | — педагог передает знания; — педагог над обучающимися; | — педагог создает условия для самостоятельного учения; — педагог вместе с обучающимися, взаимное партнерство; |

| Формы и методы | — иерархический и авторитарный методы; — стабильная структура учебных дисциплин; — стабильные формы организации образовательного процесса; — акцент на аудиторные занятия под руководством педагога; | — демократический и эгалитарный (построенный на равенстве) методы; — динамичная структура учебных дисциплин; — динамичные формы организации образовательного процесса; — акцент на самостоятельную работу обучающихся |

| Средства | — основным средством является учебная книга; | — учебная книга дополняется мощнейшими ресурсами информационно-телекоммуникационных систем и СМИ |

| Контроль и оценка | — контроль и оценка производятся преимущественно педагогом; | — смещение акцента на самоконтроль и самооценку обучающихся |

| | | следующая лекция ==> | |

| Причины модернизации российского образования | | | Структура ступенчатого обучения |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

studopedia.su — Студопедия (2013 — 2023) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав — Главная | Случайная страница | Контакты —>

Источник: studopedia.su

Элементы человеческого капитала

По элементам затрат, инвестиций в человеческий капитал его можно разделить на капитал здоровья, капитал образования и капитал культуры. Кроме этой классификации предлагается выделять следующие основные элементы (активы) (рис. 1):

Рис. 1. Элементы (активы) человеческого капитала

теория человеческий капитал

- 1. Капитал здоровья. Качественные характеристики здоровья определяют образ жизни носителя человеческого капитала, уровень социально-экономической активности, его миграционной подвижности, характер и способы проведения досуга и отдыха. От уровня здоровья, физического развития зависит возможность участия человека в определенных видах трудовой деятельности, его производительность труда. В понятие капитала здоровья должны включаться физическая сила, выносливость, работоспособность, иммунитет, период активной трудовой деятельности; в систему характеристик входят так же понятия заболеваемость, инвалидность, нетрудоспособность, которые объединяются в термин «глобальное бремя болезней» (DALY). Система этих показателей может отражать потери общества в результате преждевременной смерти людей, их нетрудоспособности и инвалидности.

- 2. Трудовой капитал — это знания и профессиональные способности, навыки и опыт, определяющие уровень квалификации. В условиях научно-технического прогресса в производственном процессе все большее значение приобретает знание современных технологий, владение результатами новейших научных исследований и умение применить их на практике. Формирование таких способностей обеспечивается путем общего и профессионального образования, а реализация способностей, накопление опыта и совершенствование навыков происходят во время трудовой деятельности. Специфический капитал включает в себя также признание традиций, философии фирмы, ее внутренних ценностей.

- 3. Интеллектуальный капитал. В состав интеллектуального капитала, который определяется уровнем образования индивида, включены такие компоненты, как:

- а) интеллектуальный капитал, воплощенный в виде опыта, знаний, способностей к нововведениям и творческой деятельности;

- б) интеллектуальный капитал, включающий патенты, лицензии, торговые марки и другие объективные факторы, связанные с авторским правом. Интеллектуальный продукт обособляется от автора, он определяет направления и формы экономического использования своей собственности.

Формирование активов человеческого капитала являет собой сложный процесс, в результате которого развиваются качественные свойства индивидов, совокупность которых превращается в капитал в социальной институциональной среде, в системе производственных отношений. Формирование интеллектуальных, образовательных, культурно-нравственных, организационно-предпринимательских форм человеческого капитала обеспечивается преимущественно инвестициями в научно- образовательные, информационные системы общества, формирование биологической формы (капитала здоровья) требует инвестиций в систему здравоохранения.

Источник: studwood.net

Что такое капитал

Некоторые понятия так часто встречаются нам в повседневной жизни, что мы не задумываемся об их точном значении.

Сегодня проанализируем, что такое капитал, какие значения имеет это слово. И подробней остановимся на этом понятии как экономическом термине.

Капитал — это.

Складывая в свою копилку или внося на банковский депозитный счет денежные средства (рубли или миллионы рублей, неважно), мы формируем накопления для приобретения чего-либо, которые называем капиталом. Это бытовое понимание слова, но оно не отражает экономическую суть термина.

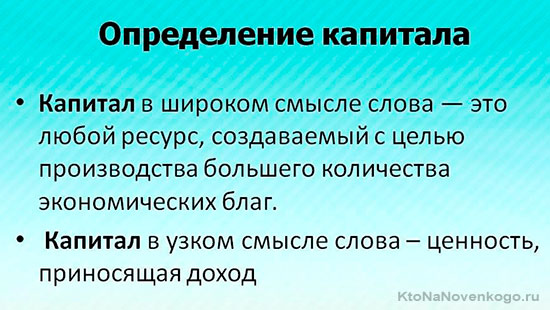

Экономика же рассматривает капитал как совокупность всех средств, с помощью которых возможно создание какого-либо продукта для его последующей реализации с целью получения прибыли.

С тех пор как человечество начало активно развивать торговлю и производство, ученые-экономисты пытаются дать всеобъемлющую трактовку понятию капитал. Поэтому существует очень много его определений и классификаций. В нашей статье мы затронем только общие формулировки для всех экономических школ.

Виды капитала

Капитализм – это экономическая система, в основе которой лежит частная собственность на капитал. Какие его виды существуют, рассмотрим в таблице:

| Основные средства (матер.средства (в т.ч., денежные, участвующие в создании продукта более 1 года (производственные и вспомогательные здания, оборудование)) | Оборотные активы (матер.средства, участвующие в 1 цикле производства продукта (сырье, расходные материалы)) | Уставной капитал (вносится учредителями ООО и других форм юр.лиц) | Привлеченные инвестиции (различные формы кредитования) | Ценные бумаги (акции, облигации) |

Цель формирования и работы реального капитала – это получение прибыли (разницы между доходами и издержками). Суть его – в самовозрастании (капитализации).

С помощью реального капитала предприниматель получает прибыль и вкладывает ее вновь, т.е. приумножает. Если же прибыль выводится из оборота, то она не становится капиталом.

Важно: капитал – это не только материальные ценности (недвижимость, средства производства, деньги), но и интеллектуальные разработки (патенты, компьютерные программы и т.д.).

Капитализация «по Марксу»

Для тех, кто подзабыл: Карл Маркс – это политический деятель, экономист, писатель, журналист, живший в 19 веке в Германии. Его перу принадлежит множество трудов, в том числе научная работа по экономике «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год).

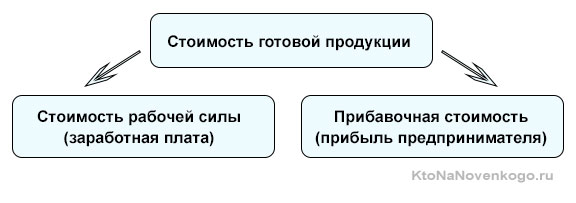

В основе «Капитала» Маркса – теория прибавочной стоимости.

Разберем, в чем суть этой теории. Маркс рассматривал стоимость произведенного продукта как овеществленный труд. Иначе говоря, он утверждал, что стоимость товара – это труд, выраженный в денежном эквиваленте. Всякая готовая продукция (товар, услуга) имеет свою стоимость.

Стоимость товара (услуги) складывается из стоимости рабочей силы, которая затрачивается на его изготовление (предоставление) и прибавочной стоимости (ПС), которая становится прибылью предпринимателя (в работе Маркса – «капиталиста»).

Следовательно, прибавочная стоимость – это стоимость, полученная предпринимателем от неоплаченного использования рабочей силы.

Пример: стоимость булки хлеба = 30 руб. Стоимость рабочей силы и сырья = 20 руб. Таким образом, ПС от изготовления булки хлеба = 10 руб.

Маркс разделял прибавочную стоимость на 2 разновидности:

- Абсолютная ПС. Ее источником является удлинение рабочего дня при сохранении прежней заработной платы (больше рабочего времени → больше произведенной продукции → больше прибыль).

- Относительная ПС. Источники прибыли:

- удешевление производства единицы продукции (дешевле производство → увеличение прибыли);

- удешевление рабочей силы (уменьшение затрат на заработную плату → увеличение прибыли).

Согласно теории Маркса, именно соотношение прибавочного труда (ПТ) к необходимому труду (НТ) (прибавочной стоимости к заработной плате) определяет степень эксплуатации рабочего капиталистом.

В виде формулы степень капиталистической эксплуатации выглядит так: (ПТ / НТ).

Человеческий капитал

Теперь о еще одном значении этого слова. Каждый человек на протяжении своей жизни накапливает определенные знания, навыки и умения. Если спроецировать данный процесс на общество в целом, то получим определение.

Человеческий капитал — это совокупность знаний, умений каждого члена общества, применяемая для производства материальных и духовных ценностей.

Проще говоря, общество не могло бы развиваться, имея в наличии средства производства, финансирование, но без людей, которые бы, используя свои профессиональные навыки, могли создавать какие-либо ценности.

Поэтому человеческий капитал (ЧК) – это одно из главных условий существования любого общества.

Под этим понятием подразумевают:

- интеллект;

- здоровье;

- качество жизни;

- знания и навыки;

- возможность созидательного труда.

Более детально – в следующей таблице:

| Капитал здоровья | Физическая сила, выносливость, работоспособность, иммунитет к болезням, длительный период трудовой деятельности. |

| Трудовой | Знания, профессиональные способности человека выполнять конкретную работу. Чем сложнее труд, тем выше требования к квалификации, навыкам и опыту работника. |

| Интеллектуальный | Продукты творческой деятельности, изобретения, полезные модели, используемые в течение длительного времени, могут служить источником получения дохода. |

| Организационно-предпринимательский | Способность к выработке плодотворных бизнес-идей, предприимчивость, решительность, организаторский талант, владение коммерческими секретами. |

| Культурно-нравственный | Важен как для индивидуума, так и для любой фирмы и общества в целом. Все заинтересованы в формировании и приумножении человеческого капитала; затрачивают ресурсы и на поддержание здоровья, и на развитие культуры, и на содействие предпринимательству. |

Рассмотрим особенности ЧК на схеме:

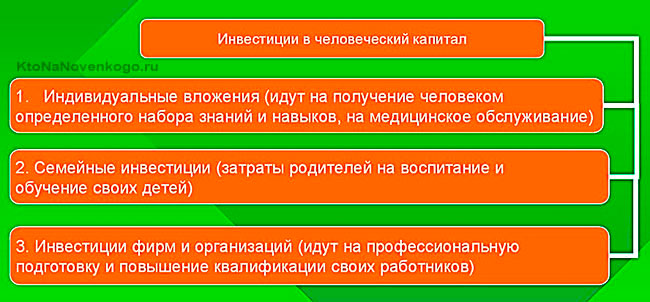

Вывод: сформировать определенный ЧК возможно только при инвестировании времени, сил и денежных средств. Кроме того, ЧК требует поддержания жизнеспособности, а именно: восстановления износа и расширения возможностей.

Создание качественного ЧК невозможно без инвестиций из нескольких источников:

Вывод: только результат совокупных инвестиций способен сформировать качественный человеческий капитал.

Читайте наш блог, это интересно и полезно!

Автор статьи: Елена Копейкина

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Когда читала, на ум приходили разные картины и события из истории общества. Вспомнился библейский случай, когда фараон издевался над рабами-евреями. Они хотели пойти поклониться своему Богу, а он решил, что им просто делать нечего. И за эту же плату велел, чтобы евреи себе сами собирали солому для изготовления кирпичей.

Так что капитализм корнями уходит ещё в древний Египет.

Наши предприниматели не особо хотят вкладывать средства в человеческий капитал, а ведь инвестируя в повышение квалификации своих работников, предприниматель сможет увеличить свою прибыль за счёт снижения издержек.

Ведь чем компетентнее сотрудник, тем выше производительность его труда и ниже количество брака в работе, таким образом будет снижаться себестоимость производимой продукции и увеличиваться конкурентоспособность на рынке.

Николай: да уже давно вкладывают и именно из-за тех причин, что вы и описали (это тупо выгодно). Создаются даже новые факультеты специально, не говоря уже о специальностях в Вузах.

Понятно, что это еще все не совершенно, но движение идет очень активное. Особенно видно после чистки Вузов от всякого мусора (фабрик по зарабатыванию бабла на студентах).

Ваш комментарий или отзыв

Источник: ktonanovenkogo.ru