Современное состояние мировой и отечественной экономики, сложность и высокая динамичность внешней среды, ужесточение конкуренции требуют от предприятий непрерывного, системного развития, реализации своего потенциала, формирования эффективной стратегии развития, отвечающей сложившимся экономическим условиям. Особенно важно это для интегрированных корпоративных систем, отличающихся организационной, производственной и управленческой сложностью. Формирование адекватной стратегии развития такого рода сложноорганизованных систем предполагает оценку уровня экономического потенциала интегрированной системы и ее участников на конкретной стадии жизненного цикла, текущего состояния и прогнозов динамики факторов внешней среды. В результате анализа методологии формирования стратегии развития, базирующейся на указанных факторах, в работе выделены основные проблемы формирования стратегии развития в интегрированных корпоративных системах, сформулированы ключевые направления формирования стратегии развития на стадиях жизненного цикла хозяйствующих субъектов – участников интегрированной системы в разрезе укрупненных этапов формирования стратегии развития, обоснованы задачи и основные направления развития структурных элементов экономического потенциала хозяйствующего субъекта.

экономический потенциал.

стадия жизненного цикла

стратегия развития

стратегический хозяйственный центр

интегрированная корпоративная система

1. Афоничкин А.И., Журова Л.И. Процесс формирования стратегии развития интегрированных корпоративных систем // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.science-education.ru/104-6830

2. Журова Л.И., Андреева А.А. Этапы формирования стратегии развития предприятия // Научно-технические ведомости СПбГПУ. – 2011. – № 4. – С. 146-152.

3. Журова Л.И. Разработка финансовой стратегии интегрированных экономических систем. Научное издание. — LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH определение роли СХЦ в разработке и реализации стратегических решений; учет уровня экономического потенциала и стадий жизненного цикла СХЦ при формировании стратегии; учет условий и перспектив развития элементов различных стратегических зон хозяйствования, на которых работают СХЦ; рациональное распределение стратегических ресурсов между СХЦ; эффективное использование связей между различными, но взаимосвязанными СХЦ; согласование и интеграция независимых стратегических планов СХЦ в единый стратегический план развития ИКС; формирование эффективной системы поощрения руководителей СХЦ и т.п. В работах [1; 2] представлено обоснование процесса формирования стратегии развития ИКС.

Эффективное функционирование ИКС предполагает учет таких факторов развития, как разнородные участники ИКС (с разным уровнем экономического потенциала); разные темпы развития и драйверы роста; стадии жизненного цикла участников ИКС; разные интересы в структуре ИКС и пр.

Важной особенностью формирования эффективной стратегии ИКС является согласование различных стадий жизненного цикла участников ИКС, а также обеспечение баланса развития ИКС и ее участников при выходе на разные стратегические зоны хозяйствования. Именно такие факторы зачастую не учитываются при формировании конкурентных стратегий СХЦ и общекорпоративной стратегии развития, что и приводит к низкоэффективной деятельности ИКС в данном направлении.

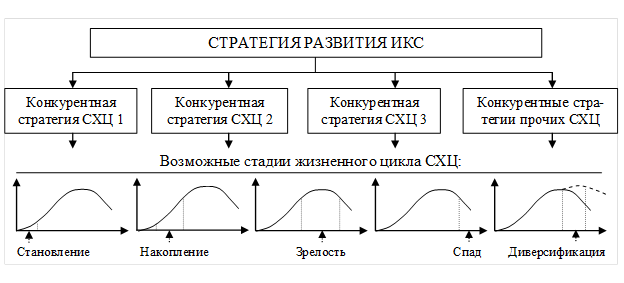

На рис. 1 схематично представлен комплекс стратегий развития ИКС, включающий конкурентные стратегии СХЦ, находящиеся на различных стадиях своего жизненного цикла.

Рис. 1. Структурные компоненты стратегии развития ИКС

Существуют различные модели жизненных циклов организации. Проводя сравнительный анализ моделей жизненного цикла организации, Г.В. Широкова и О.Ю. Серова выделяют обобщенную пятиэтапную модель, включающую стадии становления, накопления, зрелости, диверсификации, упадка [5]. Отметим, что реализация проектов, связанных с продуктовой, отраслевой и региональной диверсификацией, позволяет перевести компанию на стадию диверсификации, предупредить снижение масштабов операционной деятельности и рыночной стоимости компании, отложить наступление стадии упадка и продлить жизненный цикл компании.

Каждая стадия жизненного цикла обладает своими отличительными характеристиками: возраст и размеры организации, объемы продаж, тип организационной структуры, степень централизации управления, уровень экономического потенциала, цели развития и т.п. Учет специфики основных стадий жизненного цикла организации позволяет избежать многих ошибок в ходе ее развития, предусмотреть появление типичных проблем роста, сформировать адекватную особенностям конкретной стадии стратегию развития.

Необходимо отметить, что единой для всех компаний модели жизненного цикла не существует, однако общие стадии жизненного цикла, характерные своими особенностями, охватывают большую часть организаций.

С использованием пятиэтапной модели в табл. 1 представим ключевые направления формирования стратегии развития на стадиях жизненного цикла хозяйствующего субъекта (в разрезе укрупненных этапов формирования стратегии развития).

Важным фактором формирования стратегии развития является экономический потенциал, его уровень и динамика. Под экономическим потенциалом ИКС будем понимать совокупность ограниченных ресурсов развития ИКС и возможности ИКС по их эффективному управлению для обеспечения устойчивого развития и достижения общекорпоративных целей и соблюдения баланса интересов участников корпоративных отношений в условиях нестабильности факторов внешней среды.

В качестве структурных компонентов экономического потенциала выделяют различные виды потенциалов. Результаты исследований позволяют выделить следующие локальные потенциалы: трудовой; производственный; финансово-инвестиционный; инновационный; информационный; организационно-управленческий; маркетинговый [4].

При формировании стратегии развития ИКС необходимо учитывать особенности развития экономического потенциала ее участников на различных стадиях их жизненного цикла, определяющие задачи и приоритетные направления развития локальных потенциалов роста. В табл. 2 представлены особенности развития экономического потенциала на стадиях жизненного цикла хозяйствующих субъектов – участников ИКС. В качестве примера представлены задачи и приоритетные направления развития маркетингового, производственного и финансово-инвестиционного потенциалов.

Таблица 1 — Ключевые направления формирования стратегии развития на стадиях жизненного цикла

Этапы разработки стратегии

Стадия жизненного цикла

Источник: science-education.ru

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БИЗНЕС-ПЛАН

Особенности стратегического развития организации на различных этапах жизненного цикла

Развитие представляет собой необратимое, направленное, закономерное изменение систем. Развитие отличается от других изменений одновременным наличием трех свойств:

- 1) обратимостью изменений, что характеризует процессы функционирования (циклическое воспроизведение постоянной системы функций);

- 2) отсутствием закономерности, что свойственно случайным процессам катастрофического типа;

- 3) ненакапливаемостью при отсутствии направленности изменения, из-за чего процесс лишается характерной для развития единой, внутренне взаимосвязанной линии.

В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава или структуры (т. е. возникновение, трансформация или исчезновение его элементов и связей). Существенную характеристику процессов развития составляет время, так как, во-первых, развитие осуществляется в реальном времени, во-вторых, только время выявляет направленность развития.

Существуют две формы развития — эволюционное (постепенные количественные и качественные изменения) и революционное (скачкообразный переход от одного состояния материи к другому). Выделяют также прогрессивное и регрессивное развитие. Развитие организаций обусловлено следующими факторами:

- • изменением внешней среды (экономика, политика, этика, культура и др.);

- • изменением внутренней среды (переход на новые технологии, перемещения работников и др.);

- • потребностями и интересами человека и общества (потребность в самовыражении человека, потребность в прибавочном продукте общества и др.);

- • старением и износом материальных элементов (оборудования, человека, технологии);

- • изменением экологии;

- • техническим прогрессом;

- • глобальным состоянием мировой цивилизации.

Закон развития в общем виде может быть сформулирован так: каждая материальная система стремится достичь наибольшего суммарного потенциала при прохождении всех этапов жизненного цикла. Принципы, на которых он основан, приведены в табл. 2.1.

Несмотря на продолжающиеся дискуссии, специалисты сходятся в том, что полный жизненный цикл организации обязательно включает такие стадии, как:

- — формирование организации;

- — ее интенсивный рост;

- — стабилизацию;

- — кризис или спад.

Причем последняя стадия вовсе не обязательно завершается ликвидацией организации. Вполне возможным считается и вариант ее «возрождения» или «преображения».

В соответствии с концепцией стадийности развития организации ни одна организация не может слишком долго оставаться в одном и том же состоянии, а всегда проходит несколько этапов своего развития, каждый из которых сменяется следующим и сопровождается переживанием трудностей и противоречий.

Можно выделить несколько уровней рассмотрения этапов жизненного цикла. Периоды, проживаемые фирмой в рамках однотипных ценностных установок и фиксирующие в первую очередь специфику управленческих задач в определенный период функционирования организации, называются стадиями. Периоды, когда организация принципиально изменяет внутренние ценности и ориентации, есть циклы развития.

Табл. 2.1. Принципы, на которых основан закон развития

Характеристика

Изменение потенциала (суммы ресурсов) системы начинается спустя некоторое время после начала воздействий изменений во внешней или внутренней среде и продолжается некоторое время после их окончания

Скорость изменения потенциала зависит от самого потенциала (на практике эластичность системы оценивается в сравнении с другими системами исходя из анализа статистических данных или классификаций)

Процесс изменения потенциала системы идет непрерывно, меняются лишь скорость и знак изменения

Система стремится к стабилизации диапазона изменения потенциала системы. Принцип основан на известной потребности человека и общества к стабильности

Первая стадия развития организации — ее формирование. На этой стадии для организации важно найти тот товар, который может быть предложен потребителю.

Если организации удается найти свое место на рынке, «раскрутить» свой товар, то она может перейти в следующую стадию — интенсивный рост. На второй стадии развития организация растет, увеличивается объем продаваемого товара, увеличивается число персонала, количество филиалов, подразделений, направлений деятельности.

Если организации удается «удержаться на волне», стабилизировать источники дохода, закрепиться на рынке уже в качестве полноправного агента, то она может перейти к третьей стадии — стабилизации. На этой стадии для организации важно максимально стабилизировать свою деятельность. Для этого она старается снизить себестоимость продукции за счет сокращения издержек и максимального нормирования собственной деятельности. Обычно в связи с изменчивостью рынка (потребителя) цикл жизни товара, предлагаемого организацией, ограничен, что сказывается и на стадийности развития организации.

После стадии стабилизации организация закономерно может перейти в следующую стадию — кризис, который характеризуется, как правило, снижением эффективности деятельности ниже границ рентабельности, потерей места на рынке и, возможно,

Табл. 2.2. Особенности целевой ориентации организации на различных

стадиях развития 1

Стадия развития организации

Особенности целевой ориентации

В условиях рыночных отношений определяется цель через уточнение представлений о клиенте, его специфических потребностях и соотнесение с представлениями о задачах деятельности организации.

- 1. Ориентация на поиск и производство других (помимо зарекомендовавших себя с лучшей стороны) товаров и услуг, расширение круга потребителей, поставщиков и партнеров, а также закрепление собственного неповторимого имиджа.

- 2. Готовность к противодействию со стороны конкурентов

- 1. Закрепление на достигнутом уровне. Проблемы, которые необходимо решать на этой стадии, имеют преимущественно внутренний характер, т. е. связаны с самой организацией. Отсюда определяющим становится следование внутренним нормам (причем без всякого творчества).

- 2. Успешность организации зависит от ее «аутентичности» существующим во внешней среде образцам, что иногда может приводить к отказу от предыдущей истории жизни организации, что чаще всего реализуется в форме создания мифа

Самый трудный этап существования организации, для которого характерно сопротивление кризису и поиск путей выхода из критического состояния и нахождение альтернатив

«гибелью» организации. Организация может сохраниться и перейти вновь к следующему циклу развития только в том случае, если она сможет найти новый, привлекательный для потребителя товар, занять новое место на рынке. Если ей это удается, то она уже в превращенном виде сможет вновь пережить стадии формирования, интенсивного роста и стабилизации, на смену которым неизбежно придет новый кризис.

В развитии организации кризисы неизбежны — даже самые консервативные компании, характеризующиеся устойчивым положением на рынке, переживают кризисы не реже чем раз в 50— [1] 60 лет. Для изменчивых же российских условий этап развития может продолжаться год — полтора, а зачастую и несколько месяцев.

Анализ историй успешных компаний позволяет выделять основные особенности целевой ориентации организации на различных стадиях ее развития (табл. 2.2).

На каждой стадии организация реализует специфическую стратегию развития. Взгляд на организацию относительно стадий развития позволяет определить, в какой степени ее основные целевые и стратегические установки и ориентации адекватны внутренней ситуации в организации.

Однако при сравнении особенностей внутрифирменных установок, регламентирующих управленческую деятельность, видно, что не только задачи стадии важны для понимания тех мероприятий, которые выполняются руководством в конкретный период существования организации, но и генеральная, ценностная установка организации в определенный период ее существования.

Оценка выбранной стратегии осуществляется через сравнение результатов работы с ранее поставленными целями. В действительности это является обратной связью в последовательности управленческих решений (табл. 2.3).

В действительности стратегию бывает очень трудно оценить. Основные трудности кроются в следующих причинах:

- 1. Необходимая для оценки стратегии информация может быть недоступна или доступна в непригодной форме, или она несвоевременна, или представляется не в реальном времени. Оценка стратегии не может быть качественнее информации, на которой эта оценка основана.

- 2. Могут существовать значительные трудности в достижении соглашения, по каким критериям оценивать стратегии.

- 3. Могут возникнуть трудности в определении количества информации, необходимой для создания реалистических прогнозов прибыльности.

- 4. Возможно нежелание проводить систематическую деятельность по оценке.

- 5. Принятый принцип оценки может быть слишком сложным.

- 6. Очень значительное сосредоточение на стратегиях оценки может быть слишком накладным и непроизводительным. Никто не хочет, чтобы его оценивали слишком тщательно.

Табл. 2.3. Типы стратегий развития организации в зависимости от основных

целей и стадии ее развития

Стадия, цель

Тип стратегии, краткое описание

Краткая характеристика стратегии

Формирование. «Заявка» на рынке товаров/услуг

Предпринимательская. Привлечь внимание к товару, найти своего потребителя, организовать продажу и сервис,

Принимаются проекты с высокой степенью финансового риска. Недостаток ресурсов. В центре внимания — быстрое осуществление ближайших мер

Интенсивный рост. «Размножение систем»

Динамический рост. Нарастающий рост объемов и качества услуг и, соответственно,

Степень риска — меньшая. Сопоставление текущих целей и создание фундамента для будущего. Письменная фиксация политики фирмы

Стабилизация. Закрепление на рынке, достижение

максимального уровня рентабельности

Прибыльность. Поддержание системы в

В центре внимания — сохранение уровня прибыльности. Минимизация затрат. Развита управленческая система. Действуют различные правила

Спад. Прекращение нерентабельного производства. Возрождение

Ликвидация. Ликвидация части производства, продажа с максимальной выгодой

Продажа активов, устранение возможных убытков, в будущем — сокращение работающих

Снижение объемов, поиск нового продукта и путей оптимизации деятельности

Основное — спасти предприятие. Действия по сокращению затрат с целью обрести стабильность на длительную перспективу

Оценка стратегии может концентрироваться на двух направлениях:

- — на оценке выработанных конкретных стратегических вариантов для определения их пригодности, осуществимости, приемлемости и последовательности для организации;

- — на сравнении результатов стратегии с уровнем достижения целей.

В случае, когда организация принимает решение, какой курс ей следует выбрать, как правило, перед высшим руководством организации возникает ряд альтернатив. Чтобы каждая альтернатива была изучена в равной степени, используют несколько критериев.

Для каждого стратегического выбора применяют четыре критерия, имеющих форму вопросов, задаваемых в отношении каждого варианта. Если ответы, полученные на четыре вопроса, будут утвердительные, то выбор «проходит испытание».

Бизнес-стратегии могут быть либо преднамеренными (предписывающими), либо эмерджентными (спонтанными). Поэтому некоторые стратегии планируются заранее, и вслед за этим принимаются предписывающие стратегии. Другие стратегии не планируются и являются спонтанными, так как возникают в результате последовательного поведения менеджмента организации.

При стратегической оценке разница между двумя видами стратегий играет существенную роль. Те организации, которые применяют преднамеренные стратегии, скорее всего, будут пользоваться критериями и аналитическими инструментами, рассмотренными ранее. Предприятия, придерживающиеся модели спонтанных стратегий, будут поступать иначе. Но это не означает, что аналитическому процессу не свойствен интуитивный подход к управлению.

Потенциальные недостатки и ограниченность эмерджентной (спонтанной) стратегии проявляются в следующем. Если организация предпочитает следовать намеченному курсу, в котором обозначены системные и последовательные действия, то она может с большей уверенностью определить и оценить все возможности, перед тем как сделать соответствующий выбор. Интуитивный подход, в основе которого лежит модель поведения, не дает такой уверенности при оценке выбора. Выбор может оказаться правильным, а может — и не оказаться таковым.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что особенности развития организации определяются этапом ее жизненного цикла. Каждый конкретный этап развития компании характеризуется определенной стратегией и целевой ориентацией деятельности. Так, на стадии формирования организация выбирает предпринимательскую стратегию развития, основной целью которой является «заявка» на рынке — привлечение внимания к товару (услуге), поиск своего потребителя, организация продажи и сервиса.

Процесс выбора наилучшей стратегии начинается с рассмотрения всех возможных вариантов. Каждый вариант, в свою очередь, необходимо изучить с помощью критериев соответствия, технико-экономической обоснованности, приемлемости и конкурент-

Табл. 2. 4. Критерии стратегического выбора

Вопрос/критерий

Характеристика критерия

Является ли стратегический выбор соответствующим? / Критерий соответствия

Стратегический выбор считается соответствующим, если позволяет организации на практике добиться осуществления стратегических целей. Если же он хоть как-то препятствует своевременному выполнению поставленных задач, то от такого выбора следует отказаться

Является ли стратегический выбор технико-экономически обоснованным? / Критерий технико-экономической обоснованности

При оценке выбора с помощью этого критерия следует помнить, что технико-экономическая обоснованность может быть различной степени: одни варианты могут быть полностью необоснованными с точки зрения технико-экономических возможностей, другие — иметь большую степень обоснованности, третьи — быть определенно технико-экономически обоснованы. Степень соответствия выбора в основном будет зависеть от ресурсной базы организации. Нехватка какой-либо одной из ключевых ресурсных составляющих (материальных, финансовых, человеческих или интеллектуальных ресурсов) создаст проблему при оценке выбора

Является ли стратегический выбор приемлемым или одобренным? / Критерий приемлемости или одобренности

Стратегический выбор считается приемлемым или одобренным, если все, кто должен одобрить стратегию, принимают сделанный выбор. Степень влияния заинтересованных лиц на процесс стратегического принятия решений зависит от двух переменных факторов — их власти и интереса. Та сторона, у которой имеется наилучшее сочетание двух факторов — способности (власть) и желания (интерес) оказывать влияние на деятельность организации, будет наиболее влиятельной силой при осуществлении стратегического выбора. В большинстве случаев самым заинтересованным лицом выступает совет директоров предприятия

Позволит ли стратегический выбор достичь конкурентного преимущества’! / Критерий конкурентного преимущества

Стратегический выбор окажется неудачным, если в результате следования ему показатели организации будут обычными или средними для данной отрасли

ного преимущества, что и позволит разработать наилучший вариант стратегии.

- [1]Лапыгин Ю. Н. Теория организаций и системный анализ: Учеб, пособие. М.: ИНФРА-М, 2010. — С. 51.

Источник: studref.com

Жизненный цикл компании как фактор выбора стратегии

Жизненный цикл компании — это совокупность тех стадий развития, которые предприятие проходит за время своего существования.

Предприятия в некоторых вопросах подобны живым организмам. Подобно им, компании проходят несколько стадий в своем функционировании:

- рождение,

- развитие,

- достижение пика – высшей точки в эффективности деятельности,

- затухание,

- умирание (прекращение функционирования).

В теории менеджмента признается, что траектория развития бизнеса отличается предсказуемостью. В соответствии с прогнозами можно строить планы управления фирмой на разных стадиях ее жизненного цикла. Исходя из стадии, присущей в тот или иной момент, руководитель может выбирать оптимальные методы управления, учитывать все типичные риски и принимать верные решения, позволяющие успешно участвовать в конкурентной борьбе.

Китайский с нуля для начинающих

Увлекаем Китаем, китайским языком и культурой

- классическая упрощенная модель,

- модель Адизеса,

- модель Грейнера и другие.

Впервые концепция жизненного цикла была предложена Кеннетом Боулдингом в 1950 году. После этого теория стала бурно развиваться и обсуждаться в рамках:

- социологии,

- менеджмента,

- маркетинга,

- государственного управления,

- психологии.

В классической упрощенной модели выделяют пять стадий, каждая из которых характеризуется особенностями, возможностями и рисками – а, следовательно, и оптимальными схемами управления.

Тот факт, что компания развивается по кривой жизненного цикла, является неизбежным, предсказуемым и последовательным. Эволюция обуславливается тремя причинами:

- Успешные компании растут, превращаются в сложно организованную структуру, вовлекая в деятельность все большее количество заинтересованных лиц (приоритеты которых могут значительно отличаться друг от друга).

- По мере того, как компания развивается, она сталкивается с необходимостью внедрять новые процессы принятия решений и обработки информации.

- Компаниям приходится чередовать введение инноваций и их освоение. При этом подходы к управлению трансформируются.

«Жизненный цикл компании как фактор выбора стратегии»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

Замечание 1

Когда между внутренними процессами компании и условиями внешней среды возникает конфликт, происходит смена стадий. Чтобы выжить, фирме приходится менять подход к управлению. Эти переходы бывают болезненными, поскольку руководители не сразу осознают необходимость перемен.

Стратегии, применяемые на основных стадиях жизненного цикла компании

Первую стадию можно назвать «стартапом». Фирма имеет простейшую организационную структуру, построенную на централизованной власти. Все решения принимаются лично основателем бизнеса. К основным задачам относятся определение ключевых компетенций и создание продукта, который бы вписался в рынок, был востребованным потребителями и имел повторные продажи. Чтобы не вступать с крупными конкурентами в прямую конфронтацию, компании используют стратегию нишевой конкуренции.

На первом этапе фирмы сталкиваются с дефицитом кадров, поэтому на одного сотрудника возлагается несколько функций, а сам собственник (учредитель) принимает непосредственное участие во всех бизнес-процессах.

Постепенно компания увеличивается, продукт становится успешным и генерирует стабильные потоки прибыли. Внутри компании появляются новые подразделения, а процессы усложняются. Возникает потребность в формализованных методах управления.

Вторая стадия жизненного цикла – рост. На этом этапе ассортимент продукции расширяется, происходит выход из ниши. Продажи растут. Фирма еще не готова к крупным инновациям, но изменения и улучшения продукта уже производит. Уровень прибыли повышается и позволяет отказаться от внешнего финансирования.

Серьезной трансформации подвергается система управления. Владелец делегирует тактические задачи менеджерам среднего звена, оставляя за собой стратегическое планирование. Бизнес-процессы становятся более формализованными. Направления роста определяются успехами компании, предпочтениями наработанной клиентской базы.

Типичным кризисом на этапе роста становится кризис автономии, если руководитель оказывается не готов к делегированию полномочий. Тогда процессы замедляются, развитие тормозится.

Замедление роста продаж указывает на переход к третьей стадии – зрелости. Если портфель продуктов сбалансирован, фирма может приносить хорошую прибыль. Повышение прибыли превращается в главную задачу бизнеса. Основные пути достижения этой цели – повышение эффективности управления и стабильности работы, фокусировка управленческих ресурсов на внутренней эффективности и жестком контроле над ключевыми процессами.

Для зрелости характерно повышение консервативности, бюрократизация структуры. Каждое решение принимается взвешено, на основе всестороннего анализа. Никто не готов идти на риск, ориентиром становится плавное улучшение достигнутого. Инновациям уделяется меньше внимания, снижаются объемы финансирования нововведений.

Теряя конкурентоспособность, фирма переходит к стадии спада. Если инновации не внедряются, неизбежно снижается рентабельность, прибыль и объем продаж. Управляющие отказываются от любого риска, предпочитая следовать консервативному курсу. В качестве стратегии увеличения прибыли выбирается путь сокращения затрат и жесткой экономии. Следствием может стать выход из отрасли или, в более оптимистичном варианте, возрождение.

Если компания обладает потенциалом, после спада может произойти возрождение, основанное на диверсификации бизнеса, развитии инноваций. Часто обновляется топ-менеджмент, формируются проектные группы, ориентированные на быструю модернизацию внутренней структуры и процессов. Это позволяет снизить бюрократизацию.

Если возрождения не происходит (или выбрана неудачная тактика), компания постепенно перестает приносить прибыль, становится убыточной и прекращает свое функционирование.

Источник: spravochnick.ru