Информационные технологии, их определение и основные черты

Информационные технологии (от англ. information technology, IT) являются широким классом дисциплин и направлений деятельности, связанных с технологиями создания, хранения, управлением и обработкой данных, включая применение вычислительных технологий. Информационные технологии в последнее время чаще понимаются под компьютерными технологиями. ИТ, в частности, занимается созданием, хранением, обработкой, ограничениями передачи и получения информации. Специалистов компьютерной техники и программирования нередко называют IT-специалистами.

Согласно определению ЮНЕСКО ИТ является комплексом взаимосвязанных научно-технологических, инженерно-технических дисциплин, которые изучают методы эффективной организации труда человека, занятого обработкой, хранением информации, вычислительной техникой, методами организации и сотрудничества людей и производственного оборудования, его практическими приложениями и связанных с этим социальными, экономическими и культурными проблемами.

Информационные технологии для современного бизнеса

Сами IT требуют сложного образования, больших начальных расходов и научно-технической подготовки. Для их внедрения необходимо создать математическое обеспечение, моделирование, формирование информационного хранилища для исходных данных, решений.

Основные черты современных ИТ:

- Структурированность стандартов цифрового обмена данными алгоритмов

- Широкое использование компьютерного сохранения и предоставление информации в необходимом виде.

Дисциплина информационных технологий

В широком смысле IT охватывает всю область создания, хранения, восприятия информации, а также не только технологии компьютера. В то же время ИТ нередко ассоциируется с компьютерной технологией, а это неслучайно: появление компьютеров привело ИТ к новым уровням. Как когда-то телевидение и еще раньше печатное дело.

Отрасль информационных технологий

Информационные технологии занимаются созданием, разработкой и управлением информационными системами. ИТ предназначены для решения задач, связанных с эффективной организацией информационных процессов на основе современных достижений в области компьютерных технологий и других высокотехнологичных процессов, новых средств связи, программных средств и опыта практического применения.

ИТ также помогает найти решения задач, связанных с эффективной организацией информационных процессов с целью снижения расходов на время, труд, энергию и материальные ресурсы во всех областях жизни. Информационные технологии взаимодействуют и чаще всего являются составляющими частями сфер услуг, управления, производственного, социального процессов.

Использование информационных технологий в бизнесе

Взаимодействие между информационными технологиями и бизнесом проявляется в том, что:

- технологии повышают эффективность, конкурентоспособность почти любого предприятия;

- сейчас бизнес глобально переходит в Интернет, так что любая компания должна иметь стратегии для новой реальности;

- ИТ позволяет находить решения по автоматизации процессов, что ведет к сокращению расходов компаний.

Информационные технологии, как инструмент повышения эффективности основных бизнесов, должны быть использованы тщательно и целенаправленно. Положительные результаты достигаются только при наличии ясного представления руководства компании о цели будущих действий.

Как цифровые технологии изменяют мир? / ПостНаука

Если появится инструмент, который может принести пользу для бизнеса, нужно предположить на несколько этапов, как сам бизнес развивается и как нужно развивать использование ИТ-технологий, чтобы поддерживать успешную реализацию бизнес-стратегии. Иначе это очень мощное средство, кроме того, дорогое и сложное в применении, не принесёт никакой пользы для бизнеса, и средства на IT будут потрачены зря.

Как соотносятся информационные технологии и информационные системы

Информационные технологии тесно связаны с информационными системами, являющимися для них основным местом. В первую очередь можно считать, что введенные в учебники определения информационных технологий и систем очень сходны. Но это не так верно.

Информационная технология – процесс, состоящий из четко регламентированных правил осуществления операций, этапов различной сложности для данных, хранящихся в компьютере.

Основная задача информационной технологии заключается в том, чтобы в результате целевых действий по обработке первичной информации передать необходимую информацию пользователю.

Информационная система – это среда, составляющие элементы которой – компьютеры, сети компьютеров, программное обеспечение, базы данных, человек, различные технические и программные средства связи, и так далее.

Основная задача информационной системы заключается в организации хранения, передачи данных. Информационная система – это человеко-компьютерная система обработки информации.

Невозможно реализовать функции информационной системы без знаний об ориентированных на нее информационных технологиях. Информационные технологии могут существовать вне сферы информационных систем.

Поэтому информационная технология представляет собой более емкое понятие, отражающее современные представления о процессе трансформации информации в информационной среде. Умелое сочетание двух ИТ-технологий, управленческих и компьютерных, является залогом успешного функционирования информационных систем. Реализация технологического процесса материального производства осуществляется с помощью различных технических средств, к которым относятся: оборудование, станки, инструменты, конвейерные линии и т.п.

По аналогии с информационной технологией должно быть нечто подобное. Такие технические средства производства информации будут представлять собой аппаратные, программные и математические средства производства этой операции. Их использование позволяет переработать первичные данные в новые качества информации. Из этих средств выделяем программное обеспечение и называем его инструментарием и для большей четкости его можно конкретизировать, называя программное обеспечение информационной технологией.

Информационный инструментарий является одним или несколькими взаимосвязанными программными продуктами для определенных типов компьютеров, технология работы которых позволяет добиться поставленной пользователем цели. В качестве инструмента могут использоваться следующие основные виды программного обеспечения для компьютера:

- редактор текста,

- блокнот,

- электронная таблица,

- система управления базами данных,

- электронная записная книжка,

- электронный календарь,

- информационно-технические системы функциональных назначений – финансовых, бухгалтерских, маркетинговых и др.

Устаревание информационной технологии

Для информационных технологий является вполне естественным то, что они устаревают и заменяются новыми.

На смену технологии пакетной обработки программ на большой ЭВМ в вычислительном центре пришла технология работы на персональном компьютере на рабочем месте пользователя.

Внедрение новых информационных технологий в организации сопровождается риском потерь из-за неизбежного их устаревания со временем, поскольку информационные технологии, как и другие материальные товары, обладают чрезвычайной скоростью изменения, появления новых видов или версий. Период смены колеблется от одного месяца до года.

Если при внедрении новой информационной технологии этому фактору не уделяется должного внимания, может быть, к моменту окончания перевода компании на новую информационную технологию она уже устареет, нужно будет предпринимать меры по ее обновлению. Такие неудачи внедрения информационных технологий, как правило, связаны с недостатком технических средств, а главная причина неудач – отсутствие и слабая проработка методологии применения информационных технологий.

Выбор вариантов внедрения информационной технологии в фирме

Внедрение информационных технологий в фирму требует выбора одной из двух ключевых концепций, которые отражают сложившееся представление о существующей структуре организации, роли в ней компьютерной обработки информации.

Первой концепцией является существующая структура компании. Информационные технологии адаптируются к организационным структурам, а происходит только модернизация методик работы. Коммуникация слабо развита, рационализированы только работники. Происходит распределение функций технических работников и специалистов. Степень рисков при внедрении новых информационных технологий минимальна, поскольку затраты небольшие, организационная структура компании не меняется.

Основным недостатком этой стратегии является необходимость постоянного изменения формы передачи информации в соответствии с конкретными технологическими методами и техникой. Любое оперативное решение «вязнет» на разных этапах информационных технологий.

Второе понятие ориентировано на будущую структуру компании. Существующие структуры будут модернизированы. Данная стратегия позволяет максимально развивать коммуникации и новые организационные связи. Производительность организационных структур фирмы увеличивается благодаря рациональному распределению архивов данных, уменьшению объема циркулирующей информации по каналам системы и достижения баланса между решениями. К основным ее недостаткам следует отнести:

- существенные затраты первого этапа, связанные с разработкой общего концепта и исследованием всех отделов фирмы;

- психологическая напряженность, вызванная предполагаемым изменением структуры компании и, следовательно, изменением штатного режима и должностей.

Достоинства этой стратегии:

- рационализация организационного состава компании;

- максимальное занятие всех сотрудников;

- высокий показатель профессионального уровня;

- интеграция профессиональных функций за счет использования компьютерных сетей.

Новая информационно-технологическая система в компании должна обеспечивать связь между уровнями информации и методами, которые ее обработают. В этом случае предъявляются 2 требования. Прежде всего, структура системы обработки информации должна соответствовать распределению полномочий в фирме. И информация в системе должна быть достаточно полной, чтобы отразить уровни контроля.

Таким образом, при должном планировании и оценке рисков информационные технологии приводят к оптимизации трудовых процессов и увеличению прибыли компаний.

Источник: zaochnik-com.com

Информационные технологии: современное состояние, роль в бизнесе и тенденции развития

Как было отмечено выше, ценность информации состоит в ее достоверности, полноте, точности, адекватности отражения ситуации и способности удовлетворить требования потребителя. В современном бизнесе нет просто информации — деловая информация всегда имеет конечного потребителя! Этим потребителем может быть человек, подразделение компании, модуль корпоративной информационной системы или другая информационная система. В связи с этим один из первых вопросов, который должен задать себе руководитель, всерьез решивший внедрять информационные технологии в своей компании, это вопрос «Как работают с информацией в нашей компании и какая информация нужна мне, руководителю?»

Продуктом деятельности управленца, как известно, являются решения. Любое управленческое решение имеет поставщика или источник информации, адресата решения и последствия. Есть три главных поставщика «сырья» для управленческих решений — это:

- Внешний мир (клиенты, партнеры, конкуренты, государство), который трудно контролировать, — поставляет информацию, какую хочет и когда хочет. Информация эта может быть неполной, недостоверной или просто ложной.

- Предприятие (руководители всех уровней, исполнители). Эту информацию как будто можно контролировать и управлять ею. Однако люди имеют разные должности, образование и опыт, разные взгляды на жизнь и разные цели. Естественно, что информация, поставляемая ими, субъективна — она требует проверки и уточнения.

- Руководитель — его интеллект, опыт, интуиция, возможности, связи. Он аккумулирует, сортирует и анализирует информацию, отбирая ту, которая, как кажется ему, поможет принять нужное решение.

Третий источник представляется руководителю самым надежным, но возможности его, к сожалению, не безграничны. Слабо или неточно реагируя на информацию, поступающую из внешнего мира и из собственной фирмы, руководитель рискует стать заложником собственных представлений и иллюзий.

В течение последнего десятилетия в российском бизнесе сложилось несколько устойчивых стереотипов (мифов) относительно использования информационных ресурсов, которые, к сожалению, до сих пор являются показателем уровня российской корпоративной культуры [Альтшулер И. Информация для руководителя. http://www.cfin.ru/itm/4and13.shtml].

«Руководитель нуждается в абсолютно полной информации»

Типичный пример из российской действительности. Крупный завод, имевший в прежние времена хорошие госзаказы, не успел перестроиться и действует » по старинке». Планово-финансовые подразделения живут своей жизнью, производственные и сбытовые — своей. Одни службы отчитываются по декадному циклу, другие — по недельному; одни считают проданной продукцию, выехавшую за ворота завода, а другие — лишь ту, по которой поступила оплата , и т. д. Директор требует полную отчетность и, получая заведомо несводимую информацию, «тонет» в ней и принимает решения по «мертвым» формальным параметрам , которые служат основой для дальнейшего убыточного планирования.

Может ли помочь такому руководителю любая информационная система? С большой долей вероятности — нет. У руководителей подобного типа просто нет желания воспринимать, классифицировать по степени важности и анализировать внешнюю и корпоративную информацию, что-то менять в своей культуре, заставлять работать и изменяться других людей. Они сознательно загоняют себя в условия острой информационной недостаточности, и итог их деятельности в условиях рынка практически предопределен.

«Чем больше информации, тем лучше»

Другой пример — тоже из российской практики, доставшейся в наследство от советских времен. При наличии многоуровневой системы и плохой организации управления множество несогласованных управленческих решений принимается на разных уровнях, они противоречат друг другу, сталкиваются. Руководитель боится делегировать полномочия вниз (не хочет терять власть, не уверен в собственных замах и тем более — в среднем звене управленцев, не умеет отделять главное от второстепенного). Управленцы более низких уровней боятся ответственности и стремятся переложить, делегировать ее наверх.

В результате наверху возникают информационные «тромбы», директор ежедневно занимается решением множества управленческих задач не своего уровня — например разбирается, почему какой-то поставщик прислал не то, что ему заказывали. Естественно, времени на решение стратегических вопросов при этом не остается.

«К моему бизнесу нельзя подходить с обычными мерками!»

Самое распространенное заблуждение среди российских предпринимателей. В отличие от западных коллег, которые максимально унифицируют свой бизнес с помощью признанных международных стандартов и прибегают к независимому аудиту с целью минимизации затрат и получения максимальных выгод, руководители многих российских компаний всячески стараются индивидуализировать и маскировать свои предприятия. Любые попытки показать пагубность такой политики встречают обычно в штыки: «Да на кой мне эти новомодные штучки и технологии! У меня такое производство закручено, что ни одна технология не справится, только зря деньги на ветер. Как-нибудь своей головой справлюсь».

На самом деле деятельность российских предприятий на 80% состоит из вполне стандартных бизнес-процессов , а 20-процентная особенность складывается из русской безалаберности, соотношения «серой» и «черной» наличности, умения «крутиться» и найти хорошую «крышу». При этом упор в развитии компании делается не на объективное состояние экономики и конъюнктуры, а на умение улаживать дела с таможней, налоговыми органами, региональными администрациями и организованными преступными группировками. Руководители таких компаний ходят » по лезвию ножа» — они часто не в ладах с законом, и информация , на основе которой они принимают решения, носит не деловой, а зачастую полукриминальный характер. В этом случае, действительно, трудно вообразить стандартизированную информационную систему для обслуживания такого предприятия.

«Предприятие, обеспеченное первоклассной информацией и соответствующими технологиями, может и должно работать как часы»

Этот стереотип является следствием моды и дилетантского отношения к менеджменту . «Постановка регулярного менеджмента » объявляется панацеей от всех бед — менеджмент прост, как семь нот, достаточно выучить их и играть управленческие гаммы. К сожалению, бездумное применение чужих рецептов к своим болезням редко способствует выздоровлению.

Бизнес — это, по определению, игра с многосторонней стратегией, а в такой игре нет и быть не может заданных единственно правильных ходов. Многое зависит от отрасли, истории предприятия, его размеров и территориальной распределенности, личности руководителя и членов его команды, сложившихся взаимоотношений, выбранной стратегии развития. Само собой разумеется, влияют и внешние факторы — политика федеральных и местных властей, таможенная и налоговая система, резкие скачки конъюнктуры рынка. Искать точное решение в пространстве сотен или тысяч переменных, хитрым образом взаимосвязанных, — дело безнадежное. Поэтому бессмысленно говорить о «правильной» организации и расписывать, как должны выглядеть ее «правильные» организационная и информационная структуры.

Можно говорить лишь об общих принципах и подходах, которые следует учитывать руководителю при определении того, как должно быть устроено предприятие, чтобы добиваться успеха на рынке, причем не только сиюминутного, но и в долгосрочном плане. Руководитель должен прояснить для себя, где находится предприятие в системе рыночных координат и куда движется, на какой сегмент рынка ориентируется, чем отличается от конкурентов, как воспринимается потребителями, клиентами. Он должен научиться задавать четкие вопросы, тогда, при наличии воли, у него есть шанс добиться от подчиненных четких ответов о реальной ситуации на предприятии.

«Неважно, кому подчиняется ИТ- служба»

В большинстве российских компаний ИТ-служба подчиняется кому угодно, только не первому лицу. Она может подчиняться главному инженеру или кому-то из его замов. Если на предприятии реально важной фигурой является главный бухгалтер, он вполне может подчинить службу себе, и в этом случае формально самостоятельные ИТ- подразделения фактически становятся частью бухгалтерии.

Какие задачи они решают? Расчет зарплаты, движение платежей, учет кадров и прочие традиционные задачи. В случае подчиненности главному инженеру могут решаться отдельные задачи для его служб. Как следствие — «лоскутная» автоматизация, характерная для российского бизнеса.

Ее пороки очевидны: постановщиками задач (заказчиками разработок) в этом случае являются представители служб предприятия. Для разработчиков достаточно понять алгоритм , по которому действует персонал, закодировать его, оттестировать, внедрить и получить выгоду от того, что все делается намного быстрее, да и ошибок, неизменно присущих людям («устали», «забыли» и т. п.), удается избежать. Целью автоматизации, таким образом, становится консервация сложившегося положения, увековечивание существующей технологии со всеми ее пороками и недостатками.

Это не хорошо и не плохо, но на бизнес в целом подобные ИТ-службы не оказывают практически никакого влияния. Это совершенно не соответствует той роли, которую сегодня играют современные информационные технологии в развитии бизнеса.

С другой стороны, трудно представить себе работающее российское предприятие, не имеющее (пусть негативного) опыта «лоскутной» автоматизации, не эксплуатировавшее различные программные средства (свои или закупленные) и при этом бодро взявшееся за комплексную автоматизацию своей производственно-хозяйственной деятельности. «Лоскутная» автоматизация — такой же этап развития ИТ в России, как освоение несложных программных средств (MS Office, MS Project или 1С: Бухгалтерия). Важно только не задержаться на этом этапе и вовремя перейти к следующему — в этом и состоит искусство и культура управленца.

Резюмируя сказанное выше, можно сказать, что руководителю нужна не «полная информация по предприятию» — ему нужна совокупная, достоверная, взвешенная информация (собранные и обработанные данные), распределенная по основным направлениям финансово-экономической и производственной деятельности компании, пригодная для всестороннего анализа и достаточная для принятия решения. Ее объем, степень формализации и детализации определяет сам руководитель в соответствии с информационной политикой предприятия, важностью задач, положением руководителя в иерархии управления, его ответственностью и уровнем компетентности, пониманием целей и миссии компании.

Работа с информацией и информационная культура в целом является одним из важнейших компонентов попыток компании управлять изменениями. Есть три принципиальные причины, в силу которых менеджер сегодня должен заботиться об информационной культуре своей компании.

Во-первых, она все больше и больше становится важнейшей частью общей организационной культуры . Все больше компаний понимают необходимость преобразований, ориентированных на удовлетворение ожиданий потребителя. Чтобы сегодня влиять на будущее, нужно представлять себе, на что оно будет похоже. А для этого нужно работать с разнообразнейшей деловой, рыночной, политической, технологической и социальной информацией.

Во-вторых, информационные технологии делают возможным создание в компаниях компьютерных сетей, с помощью которых идет общение между менеджерами, — но важно знать, как люди используют эту информацию. Само по себе создание такой сети со всеми ее рабочими станциями и мультимедийными возможностями не гарантирует того, что информация будет использоваться более разумно и более эффективно.

В-третьих, для разных функциональных служб, подразделений и рабочих групп информационная культура различна, а это означает различие подходов к процессам осознания, сбора, организации, обработки, распространения и использования информации. Поэтому многие менеджеры согласятся с тем, что корпоративная информационная культура важна для выработки стратегии и осуществления перемен.

Сегодня в компаниях можно встретить четыре разновидности информационной культуры ( рис. 1.2). Каждая из них влияет на способ использования информации — информационное поведение при реализации деятельности — и отражает приоритеты руководителей компании в использовании информации для достижения успеха или предотвращения провалов [Маршанд Доналд А. Менеджмент . М: Олимп-Бизнес, 1999, 704 с.].

Рис. 1.2. Виды информационной культуры

Первая — это функциональная культура, когда информацию используют для влияния на других. Эта культура в наибольшей степени присуща компаниям с жесткой иерархией, где информация служит прежде всего для управления и контроля.

Характерным для этой культуры информационным поведением является контроль. Здесь этот термин используется не в отрицательном смысле, а просто как обозначение необходимой для компании деятельности. Многие деловые процессы используются для контроля во всех областях — от бухгалтерского учета до снабжения. Вопрос в том, является ли контроль положительной характеристикой культуры корпорации или он культивирует негибкость и подозрительность. Но это уже проблема общей корпоративной культуры.

Можно привести пример: швейцарско-шведская конструкторская компания АВВ хорошо известна своей системой финансового учета, которая охватывает более тысячи разбросанных по миру отделений. Чтобы управлять такой корпорацией при наличии довольно маленького центрального аппарата управления, нужно иметь точную и полную информацию о деятельности отделений. Без соответствующего отношения к информационному контролю АВВ была бы просто неуправляемой.

Во второй разновидности — культуре взаимодействия — менеджеры и специалисты в достаточной степени доверяют друг другу и потому могут обмениваться информацией, важной для совершенствования процессов и роста эффективности. Прямой обмен информацией о возможных срывах и провалах необходим для устранения проблем и адаптации к изменениям. Правда, есть немало компаний, которые внедряют программы «Всеобщего управления качеством » ( Total Quality Management — TQM ) и которые одновременно с этим наказывают служащих и менеджеров, решившихся заговорить о недостатках и ошибках. Но есть и компании, например Boss Corporation , где такая информация рассматривается как необходимое условие успеха. Руководители компании полагают, что, доводя такую информацию до своих служб и рабочих групп , до потребителей и поставщиков, компания помогает устранению проблем и совершенствованию производства.

В культуре исследования менеджеры и служащие стремятся к пониманию будущих тенденций и поиску лучшего способа отразить возможную угрозу внезапного изменения спроса или появления конкурентов. Здесь господствующим информационным поведением является предвидение. В таких компаниях существуют анклавы исследовательской культуры в службах, связанных с обслуживанием клиентов, с исследованиями рынка, с технологическими исследованиями и разработками и со сбором информации. Для некоторых отраслей, таких как производство полупроводников и разработка программного обеспечения , эта культура является необходимым условием выживания, потому что смена технологий в производстве полупроводников происходит примерно каждые 18 месяцев, в разработке программного обеспечения — каждые 6-8 месяцев, а инвестиции на создание нового производства огромны — от 1,5 до 2 млрд долларов в год.

И, наконец, четвертый вид — культура открытости. Здесь служащие и менеджеры открыты для нового понимания природы кризисов и радикальных перемен. Эти компании сознательно отбрасывают старые подходы к бизнесу, чтобы освободиться для поиска новых перспектив и идей, обещающих создание новых продуктов и услуг, которые могли бы изменить условия конкуренции поверх рыночных ниш и отраслей производства.

Корпорация Microsoft одновременно конкурирует на рынках программных приложений, онлайновой информации, развлечений и продажи видеопродукции, чем радикально изменяет традиционное представление о производителе программного обеспечения. Компания не просто предвидит изменения или адаптируется к ним, но перекраивает саму базу конкуренции в самых разных отраслях. Немало компаний обладают анклавами культуры открытости, где собирают и обрабатывают информацию, разрабатывают новые продукты и сценарии развития бизнеса, добиваются партнерских отношений с потребителями и поставщиками. Но есть только считанное число таких компаний, как Microsoft, которые сделали культуру открытости неотъемлемой частью своей стратегии.

Источник: intuit.ru

Информационные технологии в торговле

5 сентября 2013

Информационные технологии в торговле

Обойтись без информационных технологий в торговой отрасли сегодня сложно. Для учета даже небольших объемов торговли используют, как минимум, электронные таблицы. Чем больше объемы торговли, тем больше требований предъявляют торговые организации к информационным потокам, сопровождающим движение товаров и позволяющим принимать правильные управленческие решения.

Торговля как сфера человеческой деятельности одной из первых стала внедрять информационные технологии. Можно считать, что именно в ней появилась «автоматизированная система учета»:

Налоговая инспекция тогда не контролировала кассовую ленту, учет был нужен самому предпринимателю, чтобы следить за работой наёмного продавца. Предприниматель обходил свои торговые точки, собирал выручку и проверял её сумму по кассовому аппарату. Если она не соответствовала кассовой ленте, разбирался с продавцами.

Шли годы, развивалась торговля, развивались информационные технологии. Конечно, остались те, кому и сегодня достаточно кассовых аппаратов, которые стали «умнее», легче и удобней, но суть процесса изменилась мало. Увеличились масштабы торговли, ассортимент, поток покупателей — все это на порядок больше, чем век назад, и управлять торговым предприятием без автоматизации стало весьма сложно, а иногда невозможно.

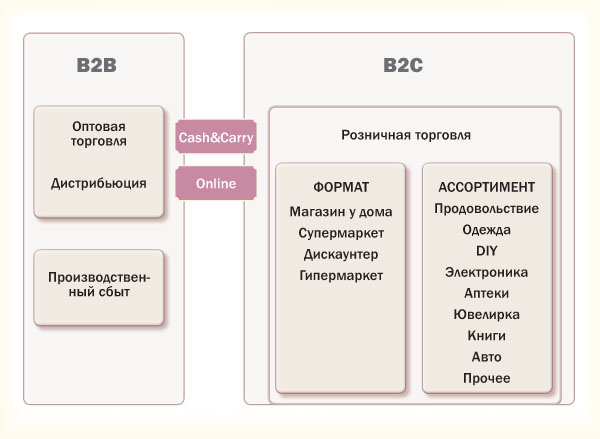

Современную торговлю можно структурировать по основным сегментам деятельности (см. схему).

Схема. Сегментирование торговой отрасли

Оптовая торговля, дистрибьюция

Это узловое звено в цепочках поставок. Его задача связать производителя и потребителя продукции, которые могут находиться вдали друг от друга, в том числе, в разных странах.

Только самые крупные мировые производители в состоянии построить свою сбытовую логистику так, чтобы не нуждаться в посредниках. Работа посредника — оптовика или дистрибьютора — это уже давно не простое «купи — продай», а сложный процесс, предполагающий:

- сбор и анализ потребностей клиентов;

- привлечение новых и удержание постоянных клиентов;

- расчёт и поддержание оптимального уровня складских запасов;

- управление заказами;

- управление поставками;

- управление внутрискладской и транспортной логистикой.

Эти задачи решают товароучетные системы, торговые модули ERP-систем. За складскую логистику отвечают системы управления складами (WMS — Warehouse Management System), за транспортную — системы управления грузоперевозками (TMS — Transport Management System). Задачи взаимодействия с внешним миром решают специальные системы электронного обмена данными (EDI — Electronic data interchange). Задачи поддержания лояльности клиентов и маркетинговые задачи решаются совместно в товароучетных системах или соответствующих модулях ERP-систем и в системах управления взаимоотношениями с клиентами — CRM.

Тенденции развития оптовой торговли и дистрибуции, с одной стороны, диктуются рыночными условиями, с другой, — развитием информационных технологий.

Рыночные условия таковы, что все возможности для интенсивного роста торговых предприятий практически исчерпаны. До предела обострена конкуренция. Один и тот же товар могут предоставить десятки и сотни поставщиков примерно по одним и тем же ценам. Ценовая конкуренция уходит на второй план, поскольку возможности для маневров на этом поле практически полностью выработаны различными бонусными схемами и программами лояльности.

В таких условиях единственным эффективным инструментом конкурентной борьбы остается качество обслуживания клиентов. Разумеется, прежде всего, это поставки точно в срок, но не только. Повышают качество обслуживания и такие сервисы, как:

- системы автоматизированного заказа товара;

- интеграция информационных систем продавца и клиента;

- оперативное информирование клиента о ходе выполнения его заказа.

Информационные технологии сейчас активно развиваются в мобильном секторе. Для торговли это означает, что сотрудники, никогда ранее не имевшие своих автоматизированных рабочих мест, получают их на планшетах и смартфонах.

Другой важный тренд — развитие облачных сервисов, существенно ускоряющих решение интеграционных задач: это и включение удаленных филиалов в общее информационное пространство, и интеграция с информационными системами внешних контрагентов.

Используя эти сервисы и информационные системы по отдельности, либо комбинируя их или внедряя интегрированные комплексные системы, в которых все эти модули органично соединены друг с другом, торговое предприятие успешно решает свои задачи.

Производственный сбыт

Сбытовые подразделения производственных предприятий, по сути, являются первыми дистрибьюторами в цепочке поставок, а потому решают практически все те же задачи, что и оптовые и дистрибьюторские компании. Отличие только в том, что они работают не с внешним поставщиком, а со своим предприятием. Следовательно, чтобы производство могло планировать свою работу, исходя из актуальных заказов, работа производственного сбыта должна автоматизироваться в рамках единой ERP-системы предприятия.

Использовать ли дополнительно WMS, TMS и CRM-системы или встроенные в ERP-систему модули, обладающие, как правило, упрощенными, по сравнению со специализированными решениями, функциями, зависит от каждого конкретного случая.

Из значимых тенденций развития сбытовой деятельности можно выделить стремление производителей управлять своими цепочками поставок, снижать затраты на них и максимизировать собственную прибыль. Поэтому информационным системам необходимо решать ряд интеграционных задач по всей цепочке поставок.

Розничная торговля

Розница — это «бутылочное горлышко» в цепочках поставок, самое узкое место. Ни один магазин не в состоянии выложить на прилавки весь ассортимент товаров, которые поставляются или производятся. Причина тому — физическое ограничение размеров торговой площади и полок. Задача эффективного ритейлера — выставить на полки именно тот товар, который принесет ему максимальную прибыль.

Розничные предприятия, благодаря своему стратегическому положению в цепочке поставок, диктуют свои правила игры всем участникам рынка. Так, например, у магазинов не принято расплачиваться сразу за поставленный товар. Отсрочка оплаты минимум на 40 дней имеется практически в каждом договоре на поставки в розничную сеть. Разумеется, есть и специальные службы, отвечающие за подписание таких договоров и за контроль взаиморасчетов по ним.

Очень важна для розницы организация логистики и управление ею. Часть логистических задач делегируется поставщикам, часть ритейлеры решают сами, строя собственные распределительные центры и транспортные службы.

В розничной торговле применяются три класса информационных систем:

- фронт-офис (Front-officе) — решают задачи обслуживания покупателей, работают на специализированных рабочих местах, оснащенных необходимым оборудованием (фискальный регистратор, табло покупателя, эквайринговый терминал) или на POS-терминалах;

- управление магазином (In store solution) — решают задачи учета движения товаров и денег в магазине, управления ценами, запасами, заказами, персоналом, маркетинговыми акциями и лояльностью покупателей. Существуют также комплексные системы, объединяющие товароучетные функции магазина с обслуживанием покупателей. Такие системы относятся к классу систем фронт-энд (front-end);

- бэк-офис (Back-office) — решают весь спектр задач учета и управления торговым предприятием, часто относятся к системам ERP-класса. Из специфических розничных задач «отвечают» за управление взаимоотношениями с поставщиками и управление ассортиментом в розничной сети.

В розничной торговле очень строгие требования к надежности информационных систем. Поскольку многие розничные магазины работают в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то такой же работоспособности они требуют от информационных систем. Время — деньги в буквальном смысле слова, каждый ритейлер знает, какова цена часа простоя его кассовой линии, часа простоя грузовиков на пандусе для разгрузки. Информационные системы анализируют и прогнозируют прибыльность по товарам и товарным группам, предоставляют информацию для принятия решения о вводе или выводе из ассортимента тех или иных товарных позиций.

Есть также ряд специфических требований к информационным системам, продиктованных ассортиментом розничной торговли. Так, например, для аптек важны учет в разрезе серий лекарственных препаратов, контроль фальсификатов и забракованных серий, контроль предельно-допустимых наценок на жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты, и по ним нужно ещё формировать отчетность в Росздравнадзор. «Аптечные» системы должны решать все эти задачи.

Поскольку многие розничные магазины работают в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то такой же работоспособности они требуют от информационных систем.

Другим розничным предприятиям такая функциональность будет излишней, им нужна другая. В сегменте розничной торговли строительными и отделочными материалами, товарами для дома (DIY — Do it yourself) требуется вести учет мерного материала и точно знать, что, например, 12 кв м в складских остатках — это обрез 3х4 м, а не два обреза 2х3 м.

Своя специфика есть в fashion-ритейле (продажа одежды, обуви, аксессуаров), торговле ювелирными изделиями, бытовой техникой, книгами, оптикой, автомобилями и автозапчастями. С недавнего времени в России появилась своя специфика и в продовольственной рознице. В соответствии с Федеральным Законом №218-ФЗ, розничные продавцы алкогольной продукцией обязаны подавать декларации в Росалкогольрегулирование. Разумеется, это нашло отражение в соответствующих информационных системах.

Однако в целом функциональное наполнение информационных систем для розничной торговли мало изменилось за последние 30 лет, что не удивительно, поскольку её принципы и суть не меняются. Кстати, многие европейские ритейлеры до сих пор эксплуатируют информационные системы, созданные в 90-х годах прошлого века. За это время развивались их юзабилити (удобство использования), надежность, быстродействие. Функциональность же изменилась незначительно и отражает изменения в законодательстве, в принципах управления розничной торговлей, а также — возможности, которые открывает развитие информационных технологий, в том числе, взаимодействие через Интернет, использование мобильных устройств, аналитической обработки в реальном времени (OLAP, online analytical processing) и т.п. Из ближайших перспектив — активное использование мобильных решений, миграция части вычислительных мощностей в облака.

Функциональное наполнение информационных систем для розничной торговли мало изменилось за последние 30 лет.

Обостряется конкурентная борьба и в секторе розничной торговли, рынок близок к насыщению. Конечно, некий прирост будет за счет строительства новых жилых районов, но, как показал кризис 2008—2009 годов, расти только за счет новых магазинов уже нельзя. Нужно сокращать издержки. Следовательно, информационным системам необходимо совершенствоваться в функциональности анализа и управления затратами. Необходимо привлекать и удерживать клиента, следовательно, будет востребовано развитие подсистем управления лояльностью покупателей.

Отдельно стоит проблема малого бизнеса. Испытывая огромнейшее конкурентное давление со стороны федеральных розничных операторов, малый бизнес в России не делает практически ничего, чтобы побеждать в этой борьбе, быть лучше и располагать к себе покупателя. Состояние большинства маленьких магазинов спальных районов (их интерьеры, товар подчас с сомнительными соками годности, продавцы и т.д.) таково, что они будто нарочно выталкивают покупателей в сетевые магазины.

Испытывая огромнейшее конкурентное давление со стороны федеральных розничных операторов, малый бизнес в России не делает практически ничего, чтобы побеждать в этой борьбе, быть лучше и располагать к себе покупателя.

На Западе малый бизнес с развитием сетевых ритейлеров оказался на грани выживания. Однако он не только выжил, но и процветает. Например, в малых городах США на главной улице — Main Street — традиционно располагались магазины.

Когда вблизи города Wal-Mart (компания-ритейлер, управляющая крупнейшей в мире розничной сетью) открывала свой очередной гипермаркет, выручка малых магазинов стремительно падала. Казалось бы, у малого бизнеса нет шансов. Ведь в гипермаркете ниже цены, больше ассортимент. Если бы мелкие торговцы ничего не изменили в своем бизнесе, или если бы они пытались бороться с сетевым ритейлом его же методами, то вряд ли бы от них что-то осталось сейчас.

Эффективной оказалась другая стратегия. Вместо массовости гипермаркета — индивидуальный подход к покупателю. Вместо дешевых товаров, разносимых логистической службой сети, — продукция местных производителей, всегда свежая, качественная. Вместо ценовой конкуренции — борьба за качество и сервис. В таких магазинчиках цены существенно выше, чем в гипермаркетах, но и товар совершенно другой и совершенно другое отношение к покупателю.

Наши небольшие магазины отличаются, к сожалению, в худшую сторону. Некий толчок к улучшению ситуации дало ограничение продажи алкогольной продукции. Выручка от торговли алкоголем и пивом была основной составляющей в прибыли таких магазинов, особенно в вечернее и ночное время.

Пришлось или закрываться, или что-то менять, более осмысленно подходить к формированию ассортимента, контролировать затраты и внимательней относиться к работе персонала. Не малую помощь в этом оказали информационные системы для малого бизнеса. В них реализовано все, что нужно для управления эффективным предприятием, не хуже, чем для крупного бизнеса, но по приемлемой для небольшого магазина цене.

CashCarry должны обладать функциональностью товароучетных систем для оптовой торговли и подвергаться нагрузкам систем автоматизации розничной торговли.

А это весьма экстремальные условия работы. По надежности и отказоустойчивости к ним предъявляются такие же требования, как и к розничным системам, т.е. работоспособность 24 х 7.

Онлайн-торговля

Если решение о покупке принимается на основании информации, представленной в Интернете, то такое действие относится к онлайн-торговле. При этом не имеет принципиального значения, как торговая сделка была подготовлена: было ли это сделано на сайте интернет-магазина, или покупатель по телефону сообщил продавцу о своём желании купить товар, после чего получил счет.

Торговля в режиме онлайн практикуется и в сегменте B2C, и в сегменте B2B. Но их требования к информационным системам различаются. Для B2B важны взаимоотношения с клиентами. Отличным решением этой задачи является использование CRM-систем, интегрированных с корпоративным сайтом, что позволяет контролировать весь цикл продажи от первого обращения клиента до превращения его в постоянного покупателя, анализировать эффективность рекламных кампаний в Интернете, рассчитывать стоимость привлечения клиента.

В сегменте B2C продавцы большую часть своих сил тратят на поисковую оптимизацию и продвижение своих сайтов. Оставшиеся силы направляются на повышение юзабилити, удобство работы пользователей. Сейчас мало кто разрабатывает сайты с нуля, есть множество готовых систем управления содержимым сайта (CMS — Content management system) как коммерческих, так и свободных. Практически у каждой из них есть модули для организации онлайн-торговли и интернет-магазина.

В сегменте B2C продавцы большую часть своих сил тратят на поисковую оптимизацию и продвижение своих сайтов. Оставшиеся силы направляются на повышение юзабилити, удобство работы пользователей.

Разумеется, сайт должен быть интегрирован с бэк-офисом, а он — представлять собой традиционную товароучетную систему, используемую в классической торговле. Особое внимание тут уделяется автоматизации службы доставки: планирование, диспетчеризация и даже спутниковый мониторинг.

По прогнозам Morgan Stanley, 2013 год окажется переломным для российского рынка интернет-торговли. В 2012 году его объем продаж увеличился до 12 млрд долл., составив 1,9% от 670 млрд, приходящихся на традиционную розничную торговлю.

Сегмент онлайн-торговли растет и развивается в немалой степени за счёт стремительного развития мобильного сектора Интернета, востребованности мобильных приложений и CMS, адаптированных для планшетов и смартфонов.

Каждый сегмент торговли предъявляет свои требования к информационным системам. И рынок информационных технологий в полной мере удовлетворяет их. Программные продукты для построения информационных систем управления торговыми предприятиями учитывают лучшие практики отечественного и мирового бизнеса. Так, например, программные продукты для автоматизации торговли на платформе «1С:Предприятие» с успехом используются не только у нас в стране. Торговым предприятиям нужно только выбрать оптимальные инструменты для решения своих задач.

Чтобы оставить комментарий пожалуйста Авторизуйтесь

Источник: upr.ru